Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Отдел Базидиомикота

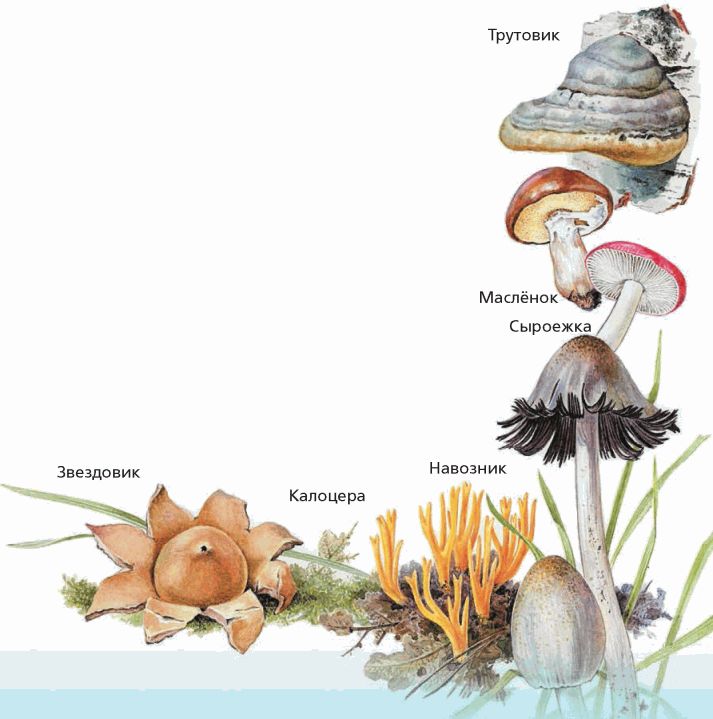

Базидиомикота – отдел грибов, объединяющий около 30 тыс. видов, с многоклеточным мицелием и особыми органами спороношения – базидиями, имеющими вид выростов.

Наиболее широко известные представители базидиомикота – шляпочные грибы. Их плодовые тела разнообразны по форме и величине, они могут быть однолетними или многолетними. Однолетние мягкие плодовые тела – у большинства шляпочных грибов, завершающих цикл развития в течение одного сезона. Время их существования – от нескольких часов до 10–14 суток. Каждый шляпочный гриб состоит из вегетативной, питающей части – почвенной грибницы и плодового тела, которое образуется из плотного переплетения гиф воздушной грибницы, формирующих так называемые ложные ткани. У большинства съедобных грибов плодовое тело образовано ножкой и шляпкой. В ножке вся ложная ткань одинакова, а в шляпке она образует два слоя: верхний, покрытый кожицей, окрашенной различными пигментами, и нижний, несущий базидии со спорами. У трубчатых грибов – маслёнка, подберёзовика, подосиновика – нижний слой шляпки состоит из трубочек, а у пластинчатых – сыроежки, рыжика – из тонких пластинок. Почвенная грибница представлена рыхло лежащими в почве ветвящимися гифами, которые могут распространяться на значительные расстояния (до 10 и более метров). Именно на этих гифах развиваются плодовые тела, поэтому при сборе грибов нужно аккуратно срезать ножку, чтобы не повредить грибницу.

Базидия со спорами

Многие ядовитые шляпочные грибы принадлежат к семейству мухоморовых. Основной род Мухомор содержит несколько ядовитых видов, из которых бледная поганка и мухомор вонючий, или поганка белая, смертельно ядовиты. Признаки отравления проявляются через 10–12 ч. Смертельная доза для взрослого человека – около 30 г гриба.

Многолетние деревянистые плодовые тела имеют трутовые грибы, гифы которых растут в древесине живых или мёртвых стволов, корней, пней, а плодовые тела образуются на их поверхности.

Пластинчатый гриб сыроежка

Ядовитый гриб мухомор

Группа Несовершенные грибы

Наиболее разнообразная группа грибов – Несовершенные грибы – включает около 35 тыс. видов. Тело их представлено развитым ветвящимся мицелием, состоящим часто из многоядерных клеток. Споры несовершенных грибов образуются только бесполым путём. Полового размножения у них нет.

Некоторые виды несовершенных грибов вызывают заболевания у животных (лошадей, домашней птицы) и человека.

Среди этих грибов известны также многочисленные виды, синтезирующие биологически активные вещества, используемые в производстве различных ферментов, органических кислот, а также антибиотиков (пенициллина, гризеофульвина и др.). Антибиотики (от греч. «анти» – против и «биос» – жизнь) – особые вещества, подавляющие рост микроорганизмов (например, бактерий) или вызывающие их гибель. Они применяются при лечении многих заболеваний человека. Первый антибиотик был открыт в 1928 г. А. Флемингом, заметившим, что гриб пеницилл, попавший в растущую на питательной агаровой среде культуру стафилококка, полностью подавил рост этой бактерии. Полученный из пеницилла антибиотик пенициллин оказался эффективен при лечении широкого спектра заболеваний, вызываемых бактериями, включая пневмонию, скарлатину, сифилис, гонорею, дифтерит, ревматизм и многие другие. Антибиотики, несомненно, играют и важную экологическую роль в природе, позволяя синтезирующим их организмам побеждать в конкуренции с другими существами.

Спороношение (конидии) у пеницилла

Пеницилловая плесень на лимоне

Отдел Оомикота

Фитофтороз какао

Вопросы и задания

1. Назовите общие признаки грибов.

2. Как вы думаете, какие особенности строения и жизнедеятельности грибов объединяют их с растениями и какие – с животными?

3. Что такое грибница; гифы? Какие связи объединяют грибницу и корни растений?

4. Какие отделы выделяют в царстве Грибы? Составьте таблицу и внесите в неё отделы грибов и конкретных представителей.

5. Сравните клетки гриба с клеткой бактерий. Результаты занесите в таблицу (работа в малых группах).

6. Как вы думаете, почему грибы долгое время относили к растениям?

7. Как размножаются грибы?

8. Обсудите в классе особенности строения шляпочных грибов.

9. Приведите примеры съедобных и ядовитых грибов, выделите их сходства и различия.

10. Какое явление лежит в основе взаимосвязи грибницы и корней растений?

11. Составьте развёрнутый план параграфа.

Лабораторная работа

Выполните работу № 2 на с. 5 (Лабораторные работы).

Работа с компьютером

1. http://www.griby.net/ (Популярная информация о грибах, иллюстрации)

2. http://www.sbio.info/page.php?id=73 (Характеристика царства Грибы)

Грибы – особая группа живых организмов, обладающих признаками как растений, так и животных. Основа гриба – мицелий. Шляпочные грибы, наряду с почвенным мицелием, имеют плодовое тело. Грибы питаются готовыми органическими веществами. Грибы играют важную роль в круговороте веществ в природе, разрушая остатки погибших растений и животных и образуя перегной. Многие грибы человек использует в пищу, для получения лекарств (антибиотиков).

В ходе эволюции эта группа организмов «совершила выход на сушу», в связи с этим перешла к размножению спорами, распространяемыми ветром.

Группа Лишайники

Лишайники – группа симбиотических организмов, в теле которых сочетаются два компонента: автотрофный – водоросль или цианобактерия и гетеротрофный – гриб. Вместе они образуют единый организм. Для каждого вида лишайников характерна постоянная, сложившаяся в процессе исторического развития форма симбиоза – взаимополезного сожительства определённого гриба с конкретной водорослью.

Разделение лишайников на классы и семейства проводят в соответствии с принадлежностью вида гриба – компонента лишайника – к определённому отделу грибов. Большинство видов грибов, входящих в состав лишайников, относят к отделу Аскомикота, а небольшую часть – к отделу Базидиомикота.

По величине лишайники разнообразны, их размеры – от нескольких до десятков сантиметров. Тело лишайников представлено слоевищем, или талломом. В зависимости от образующегося пигмента оно может быть серым, сизым, зеленоватым, буро-коричневым, жёлтым, оранжевым или почти чёрным.

Различают три основных типа слоевищ лишайников: накипной (корковый), листоватый и кустистый, между которыми встречаются переходные формы. Наиболее просто устроены накипные, или корковые, лишайники, похожие на кору дерева. Они растут на поверхности почвы, горных пород, на коре деревьев и кустарников, плотно срастаются с субстратом и не отделяются от него без значительных повреждений.

Более высокоорганизованные лишайники имеют листоватое слоевище в форме пластинок, распростёртых по субстрату и срастающихся с ним посредством пучков гиф. На субстрате листоватые лишайники имеют вид чешуек, розеток или разрезанных на лопасти крупных пластинок.

Наиболее сложно организованное слоевище – кустистое, имеющее форму столбиков или лент, обычно разветвлённых и срастающихся с субстратом только основанием. Вертикальный рост слоевища позволяет ему лучше использовать солнечный свет для фотосинтеза.

Ксантория

Жизненные формы лишайников

У большинства лишайников слоевище имеет верхний и нижний корковые слои из плотного сплетения грибных нитей, между которыми находится сердцевина – рыхлый слой грибных нитей с водорослями. Корковый слой грибов укрепляет слоевище и защищает водоросли от чрезмерного освещения. Основная функция сердцевидного слоя – проведение воздуха к клеткам водорослей, содержащим хлорофилл.

Симбиотические взаимоотношения гриба и водорослей проявляются в том, что нити гриба в теле лишайника как бы выполняют функцию корней, а клетки водорослей играют роль листьев зелёных растений – в них происходит фотосинтез и накопление органических веществ. Гриб обеспечивает водоросль водой и растворёнными в ней минеральными солями, а сам получает от водоросли органические вещества. Таким образом, лишайники представляют собой автогетеротрофные организмы. Лишайнику, как целому организму, присущи новые биологические качества, несвойственные его компонентам вне симбиоза. Благодаря этому лишайники обитают там, где не могут жить ни водоросли, ни грибы в отдельности. Физиология гриба и водоросли в слоевище лишайника также во многом отличается от физиологии свободноживущих грибов и водорослей.

Пармелия

Кладония лесная

Среди лишайников различают группы видов, растущих на почве, деревьях, скалах и т. д. Внутри них можно выделить ещё более мелкие группы: обитающие на известковых или кремнистых горных породах, на коре деревьев, обнажённой древесине, на листьях (у вечнозелёных растений) и др. На обрабатываемых землях лишайники не встречаются из-за своего очень медленного роста, который объясняется медленным накоплением органических веществ. Они очень требовательны к чистоте воздуха, не выносят дыма, копоти и особенно сернистых газов промышленных районов.

Лишайники встречаются во всех биогеографических зонах, особенно в умеренных и холодных областях, а также в горах. Лишайники способны переносить длительное высушивание. Фотосинтез и питание у них в это время прекращаются. Устойчивость к засухе и низкой температуре позволяет им переживать периоды резкого изменения условий существования и возвращаться к жизнедеятельности даже при низкой температуре и незначительном содержании СО 2 , когда многие растения погибают.

Лишайники размножаются в основном вегетативно – частями слоевища. Хрупкие в сухую погоду, лишайники легко ломаются от прикосновения животных или людей; отдельные кусочки, попав в соответствующие условия, развиваются в новое слоевище. Однако они могут размножаться и спорами, которые образуются половым или бесполым путём.

Формы соединения с гифами гриба

Многообразие лишайников

Тамнолия червеобразная

Широкое распространение лишайников обусловлено многими факторами, из которых основные – их способность противостоять неблагоприятному воздействию среды, лёгкость вегетативного размножения, дальность и высокая скорость переноса отдельных частей слоевища ветром.

Экология и значение лишайников. Значение лишайников велико. Как автогетеротрофные компоненты биогеоценозов, они аккумулируют солнечную энергию, образуя определённую биомассу, и в то же время разлагают органические вещества до минеральных. В результате их жизнедеятельности подготавливается почва для поселения растений.

В тундре, где лишайников особенно много, они служат кормом северных оленей. Наибольшее значение в этом отношении имеет ягель – олений мох. Используют в пищу лишайники и некоторые дикие животные, например косули, лоси, маралы. Лишайники служат индикаторами (показателями) чистоты воздуха, так как они очень чувствительны к его загрязнению.

Вопросы и задания

1. Каковы особенности строения лишайников?

2. Что такое симбиоз? Какие организмы образуют лишайник?

3. На какие группы по внешнему строению делят слоевища лишайников?

4. В чём особенности строения слоевища кустистых лишайников? Нарисуйте схему строения лишайника.

5. Каковы функции гриба и водоросли в организме лишайника?

6. Как размножаются лишайники?

7. Где обитают лишайники? Какие физические факторы среды ограничивают их распространение?

8. Расскажите о роли лишайников в природе. Какие вредные химические вещества могут накапливать лишайники?

9. В чём отличия симбиоза гриба и водоросли в лишайнике от симбиоза клубеньковых бактерий и растений, на корнях которых они поселяются?

10. Составьте развёрнутый план параграфа.

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните предложенные задания.

1. http://ordroo.raid.ru/sc45/proekt/lish/p.html (Развёрнутая характеристика лишайников)

2. http://botany.pp.ru/sistemplant/lichen/value (Лишайники: значение в природе и жизни человека)

3. http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/i02.htm (Строение лишайников, иллюстрации)

Лишайники – это симбиотические организмы. Они состоят из гриба и водоросли. Зелёная водоросль образует органические вещества, используемые грибом, который, в свою очередь, снабжает водоросль водой и растворёнными в ней минеральными солями. Лишайники встречаются даже там, где по отдельности грибы и водоросли жить не могут.

Часть 3. Царство Растения

Низшие растения. Группа отделов Водоросли

Отдел Зелёные водоросли

Отдел Красные водоросли (Багрянки)

Отдел Бурые водоросли

Высшие растения

Споровые растения

Отдел Моховидные

Споровые сосудистые растения

Отдел Плауновидные Отдел Хвощевидные

Отдел Папоротниковидные

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения

Эволюция растений

В современном мире насчитывают более 550 тыс. видов растений. Они составляют около 95 % от биомассы планеты – массы всех населяющих её живых организмов. Растения – основные производители (продуценты ) органического вещества на Земле.

Флора наших дней представлена растительными организмами самого разного строения и экологических особенностей. Так, у низших растений – водорослей – тело не разделено на органы, а у высших растений (к ним относятся мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные) есть корни (у мхов – нет), стебли и листья. С экологической точки зрения растения подразделяют на светолюбивые и теневыносливые, обитающие во влажных (тропики, субтропики) или засушливых местах.

В различных климатических зонах именно сообщества разных растений определяют структуру биомов – совокупностей живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), населяющих определённую местность: тундру, лиственный лес, степь, тропический лес, саванну и др.

Однако при всём многообразии растительные организмы имеют общие черты, совокупность которых отличает их от представителей других царств живой природы.

Растения лиственных лесов

Растения полупустынь

Растения степей

Основные признаки растений

1. Практически все растительные организмы – автотрофы и способны к фотосинтезу – образованию органических молекул из неорганических за счёт энергии света. Благодаря этому у растений в процессах обмена веществ преобладают реакции биологического синтеза органических молекул над процессами расщепления веществ. В результате растения образуют ту органическую биомассу, которой питаются животные и другие гетеротрофные организмы.

2. У растений имеются особые пигменты, содержащиеся в пластидах – специфических органоидах растений, например хлорофилл. Другие пигменты – оранжево-жёлтые и красные – каротиноиды – проявляются при пожелтении листьев, а также придают отдельным частям растений (плодам, цветкам) тот или иной цвет. Эти пигменты играют очень важную роль в жизнедеятельности растении, принимая участие в фотосинтезе.

3. Процессы жизнедеятельности растительного организма регулируют особые растительные гормоны – фитогормоны. Их взаимодействие обеспечивает рост, развитие и другие физиологические процессы, происходящие в растениях. Примером может служить этилен, появляющийся в стареющих тканях растений, или ауксины – вещества, ускоряющие рост растений. Фитогормоны синтезируются в ничтожных количествах и транспортируются по проводящей системе организма.

4. Клетки растений окружены толстой стенкой, лежащей кнаружи от цитоплазматической мембраны. Она состоит в основном из целлюлозы. Такая клеточная стенка – специфическая особенность растений: у животных её нет. Наличие у каждой растительной клетки твёрдой оболочки определило малую подвижность растений. В результате питание и дыхание растительного организма стали зависеть от поверхности его тела, контактирующей с окружающей средой. В процессе эволюции это привело к сильной, гораздо более выраженной, чем у животных, расчленённости тела – ветвлению корневой системы и побегов.

5. Обязательным продуктом обмена веществ растений является клеточный сок. Это раствор разнообразных органических (аминокислоты, белки, углеводы, органические кислоты, дубильные вещества) и неорганических (нитраты, фосфаты, хлориды) веществ. Накапливаясь в цитоплазме в вакуолях, клеточный сок увеличивает внутриклеточное давление, вызывающее напряжение клеточной стенки – тургор. В результате этого ткани растений приобретают высокую упругость и прочность.

6. Растения обладают неограниченным ростом: они увеличиваются в размерах в течение всей своей жизни.

Царство растений включает две крупные группы организмов – Низшие и Высшие растения, различающиеся принципиальными особенностями строения и жизнедеятельности.

Растения хвойных лесов

Растения лугов

Растения водоёмов

Низшие растения

Группа отделов ВодорослиВодоросли – древнейшие представители растительного мира: они возникли более 900 млн лет назад. Ископаемые формы одноклеточных зелёных водорослей найдены в протерозойских отложениях. В кембрийский период, т. е. по крайней мере 550 млн лет назад, появились крупные зелёные и красные водоросли. Именно они лучше всего представлены ископаемыми отпечатками, так как имеют обызвествлённые клеточные стенки.

Различные отделы водорослей, вероятно, возникли в результате симбиоза гетеротрофных эукариотических клеток и фотосинтезирующих бактерий.

Общее число видов водорослей составляет более 20 тыс. Размеры и строение водорослей очень разнообразны. Среди многочисленных представителей этой группы встречаются одноклеточные организмы – как пассивно плавающие в воде (например, хлорелла ), так и передвигающиеся с помощью жгутиков (хламидомонада ). Колониальные формы могут включать от нескольких организмов до сотен клеток, как, например, вольвокс. Многоклеточные нитчатые водоросли тонкими нитями прикреплены к дну водоёмов или образуют тину – скопления в виде комочков у дна и в толще воды. Многие формы многоклеточных водорослей (например, ламинария ) образуют заросли на морском дне. В Атлантическом океане, вблизи Азорских островов, на мелководье обосновалась занесённая сюда течением от побережья Мексики водоросль саргассум. Её скопления занимают такую большую площадь, что дали название морю – Саргассово.

Благодаря постоянству условий жизни в водной среде, в которой водоросли возникли и пережили целые геологические эпохи, они сохранились до наших дней в формах, мало отличающихся от первоначальных.

Строение водорослей. Для многоклеточных водорослей наиболее существенным признаком является отсутствие, даже при сложном внешнем строении тела, настоящих тканей и органов – стеблей, листьев и корней, типичных для высших растений. Такое не расчленённое на ткани и органы тело называется слоевищем или талломом (с чем вы уже встречались при изучении лишайников).

Бесполое размножение хламидомонады

В большинстве случаев клетки таллома водорослей окружены стенкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ. Нередко наружная поверхность клеточной стенки одета слизью, у многоклеточных форм тело инкрустировано песчинками. Цитоплазма заполняет всю полость клетки или расположена постенно. Одна крупная или несколько мелких вакуолей заполнены клеточным соком. В клетке находится одно или несколько ядер и хроматофор – органоид, содержащий пигменты и осуществляющий фотосинтез.

Питание водорослей в основном автотрофное; хлорофилл и другие пигменты находятся в хроматофорах. Но есть водоросли бесцветные: в процессе эволюции они утратили хлорофилл в связи с приспособлением к обитанию на больших глубинах, куда солнечный свет не проникает, – такие водоросли питаются гетеротрофно.

Размножение водорослей . Водоросли размножаются половым и бесполым путём. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками – спорами и зооспорами, которые образуются из вегетативных клеток. Споры неподвижны, а зооспоры могут передвигаться с помощью жгутиков. Те и другие покрыты оболочкой и образуются в большом количестве. Зооспоры после непродолжительного движения теряют жгутики и прорастают в новую водоросль, как и обычные споры.

Вегетативное размножение у некоторых одноклеточных водорослей происходит делением клеток надвое, у многоклеточных, например у нитчатых, – частями слоевища, у колониальных – распадением колоний.

Как правило, бесполым способом водоросли размножаются в благоприятных условиях. При ухудшении условий существования (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоёмов) они приступают к половому размножению.

Половое размножение хламидомонады

Жизненный цикл водоросли ульвы

В основе полового размножения лежит слияние двух половых клеток – гамет. Мужские (сперматозоиды ) и женские (яйцеклетки ) гаметы могут развиваться на одной особи или на разных. В результате слияния гамет формируется зигота, из которой после прорастания, как правило, образуется слоевище. При половом размножении потомство наследует признаки обеих родительских особей и в результате этого обладает новым сочетанием свойств, что увеличивает его шансы на выживание.

У одного и того же вида водорослей в зависимости от времени года и внешних условий наблюдается смена бесполого и полового размножения. Растение, образующее споры, называется спорофитом, а растение, производящее гаметы, – гаметофитом.

У подавляющего большинства водорослей гаметофит и спорофит – самостоятельные растения. В ряде случаев на одном растении могут поочерёдно образовываться и споры, и гаметы.

Экология и значение водорослей. Экологическая роль водорослей как продуцентов органического вещества велика. Различные группы водорослей приспособились к обитанию в разных условиях (например, на разных глубинах) благодаря образованию в их клетках неодинаковых пигментов: зелёного, оранжевого, красного и других, позволяющих осуществлять фотосинтез наиболее эффективно даже при очень низкой освещённости.

Некоторые водоросли сохраняют жизнеспособность при очень низких, а другие – при высоких температурах. Так, в полярных и высокогорных условиях они живут даже на снегу, нередко окрашивая его в красный, зелёный, бурый, жёлтый цвета (хламидомонада снежная ). Многие водоросли не погибают под покровом снега и льда.

Отдельные виды, попадая вместе с бактериями на бесплодные субстраты, становятся пионерами их заселения. Водоросли живут на почве, в почве и даже в атмосферном воздухе, например некоторые виды хлореллы. Многие почвенные водоросли активно участвуют в процессе почвообразования. В толще воды обитает множество одноклеточных водорослей, образующих фитопланктон (растительный планктон). Его используют в качестве пищи многие водные животные (например, членистоногие – раки, рыбы – китовая акула, млекопитающие – некоторые киты).

Подавляющее большинство видов водорослей выделяют в окружающую среду свободный кислород, образующийся в результате фотосинтеза. Этим кислородом дышит большинство живых организмов. Зелёные водоросли явились родоначальниками всех растений суши.

Человек в своей хозяйственной деятельности использует некоторые виды водорослей. Широко используют ламинарию, известную в быту как морская капуста. Во многих странах Европы, Азии и Америки её употребляют в пищу, на корм скоту и для промышленной переработки; из неё получают ценные препараты – альгинаты и манниты, применяемые в медицине, парфюмерии, в качестве пищевых добавок и др. В некоторых странах ламинарию выращивают на морских плантациях. Велико также практическое значение красных водорослей – багрянок. Одну из живущих в северных морях водорослей – хондрус в сухом виде издавна употребляют как лекарственное средство при заболеваниях дыхательных путей. Из других багрянок добывают агар-агар, используемый в составе питательных сред при изучении бактерий, грибов и водорослей, в микробиологической промышленности, а в пищевой агар-агар используют при изготовлении мармелада, зефира, добавляют в хлеб и другие мучные изделия, чтобы они дольше не черствели.

Фитопланктон

Одноклеточные диатомовые водоросли

Активное размножение некоторых видов водорослей в природных водоёмах служит надёжным индикатором их загрязнения. Некоторые водоросли (хлорелла ) могут быть использованы при биологической очистке сточных вод.

В зависимости от особенностей строения и преобладания тех или иных пигментов в клетках водоросли подразделяют на ряд отделов: Зелёные водоросли, Красные водоросли (Багрянки), Бурые водоросли и др.

Агар-агар, получаемый из красных водорослей, используют при приготовлении зефира и мармелада, а также как основу для питательных сред при изучении бактерий в микробиологии

Эти удивительные растения являются примером совместного взаимовыгодного проживания грибов и водорослей, реже – грибов и цианобактерий. Даже случаются такие, что сожительствуют втроем: грибы (обязательно) и водоросли + цианобактерии. Такие сожительства называют облигатным симбиозом.

Виды лишайников за разными характеристиками

Различают двухкомпонентные лишайники и трёхкомпонентные. В зависимости от количества компонентов в них.

За внешним видом таллома (слоевища) можно разделить лишайники на такие группы:

- накипные лишайники. Самые мелкие и долгоживущие, растут в основном на камнях, скалах, бетонных стенах, деревьях, старых заборах. Их трудно отделить от предмета, на котором произрастают;

- листоватые лишайники – эти асcоциаты могут прикрепляться уже не всем телом к субстрату, а только одним краем (выростами – ризоидами), легко отделяются, имеют вид листика. Произрастают на камнях, пнях, долго лежащих предметах, таких как ржавое железо, стекло, шифер;

- кустистые лишайники наиболее развиты. Растут вверх, (в отличие от двух первых) и имеют кустистый вид. Крепятся, в основном, к земле или деревьям. Они имеют форму веточек или нитей. Могут вырастать до 6 – 7 метров.

За внутренним строением, данный симбиоз можно сгруппировать так:

- гетеромерные – тело лишайника на срезе чётко разделено на слои гриба и водорослей;

- гомеомерные – компоненты беспорядочно перемешаны внутри таллома.

За местом произрастания, лишайники делятся:

- эпигейные (растут на грунте);

- эпилитные (растут на камнях);

- эпифитные (растут на стволах деревьев).

Взаимная выгода грибов и водорослей

Так зачем же жить вместе, в одном теле грибам и водорослям? А вот зачем: водорослям нужна вода (влага) для нормальной жизнедеятельности, а гриб нуждается в готовой пище – сам он из воды и света себе ничего не приготовит (как это делают почти все растения), поэтому он – гетеротроф – питается продуктами фотосинтеза водорослей (автотрофов), которым он предоставляет влагу. Её он накапливает в себе, как губка.

Где растут лишайники

Наверное, все знают, что лишайники – это пионеры местности. Часто, на ещё не обжитых территориях, в силу некоторых обстоятельств (пожары, рекультивация земель, извержения вулканов, осушение территорий), первыми появляются лишайники. Причём, они служат прекрасным как удобрением, так и пищей для других организмов.

Эти растения могут выживать в экстремальных условиях. Их шкала колеблется от – 47 градусов Цельсия, до плюс 80 ºC. Они могут выдержать и кислое влияние, и щелочное, и даже сильное ультрафиолетовое облучение. Что не характерно для других растений. Ареал произрастания тоже велик: от крайнего севера до Антарктиды.

Роль лишайников в жизни животных и человека

Хоть и неприметные эти организмы, но их значение немаловажно для других живых существ, в частности для жителей северных территорий. В суровые Сибирские зимы лишайники Ягель или олений мох, исландский мох являются основным продуктом питания для оленей, а также лоси и косули отыскивают их под снегом. Многие птицы используют в качестве подстилки в гнёздах.

Есть съедобные лишайники и для людей. Это бриория Фремонта, аспицилия съедобная. Особенно любят их в Китае, Японии. В лечебных целях используют цетрарию исландскую, лобарию. Для изготовления красителей, индикатора «лакмус», фиксатора запаха, в парфюмерии – везде применяются лишайники.

Реферат на тему:

Лишайники

План:

-

Введение

- 1 Этимология названия

- 2 История исследования, систематическое положение

- 3 Происхождение

- 4 Микобионт, фотобионт и их симбиоз

- 5 Внешнее строение

- 6 Внутреннее строение

- 7

Физиология

- 7.1 Биохимические особенности

- 7.2 Водный обмен

- 7.3 Рост и продолжительность жизни

- 8 Размножение

- 9

Экология

- 9.1 Роль в почвообразовании

- 9.2 Лишайники и животные

- 10

Использование человеком

- 10.1 Пищевой и кормовой объект

- 10.2 Лекарственные препараты

- 10.3 Лихеноиндикация

- 10.4 Лихенометрия

- 10.5 Красители

- 10.6 Прочее

Примечания

Литература

Введение

Лиша́йники (лат. Lichenes ) - симбиотические ассоциации грибов (микобионт ) и микроскопических зелёных водорослей и/или цианобактерий (фотобионт , или фикобионт ); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта. Группа насчитывает от 17000 до 26000 видов около 400 родов.

1. Этимология названия

Русское название лишайники получили за визуальное сходство с проявлениями некоторых кожных заболеваний, получивших общее название «лишаи». Латинское название происходит от греческого λειχην (лат. Lichen) и переводится как бородавка, что связано с характерной формой плодовых тел некоторых представителей.

2. История исследования, систематическое положение

Уснея - один из двух родов лишайников, описанных Теофрастом более двух тысяч лет назад

Одна из жизненных форм лишайников - кустистая

Один из видов рода Кладония

Первые описания известны из «Истории растений» Теофраста, который указал два лишайника - Usnea и Rocella , которую уже тогда использовали для получения красящих веществ. Теофраст предполагал, что они представляют собой наросты деревьев или водоросли. В XVII веке было известно только 28 видов. Французский врач и ботаник Жозеф Питтон де Турнефор в своей системе выделил лишайники в отдельную группу в составе мхов. Хотя к 1753 году было известно свыше 170 видов, Карл Линней описал только 80, охарактеризовав их как «скудное крестьянство растительности», и включил вместе с печёночниками в состав «наземных водорослей».

Началом лихенологии (науки о лишайниках) принято считать 1803 год , когда ученик Карла Линнея Эрик Ахариус опубликовал свой труд «Methodus, qua omnes detectos lichenes ad genera redigere tentavit» («Методы, с помощью которых каждый сможет определять лишайники»). Он выделил их в самостоятельную группу и создал систему, основанную на строении плодовых тел, в которую вошли 906 описанных на то время видов.

Первым на симбиотическую природу в 1866 году на примере одного из видов указал врач и миколог Антон де Бари. В 1869 году ботаник Симон Швенденер распространил эти представления на все виды. В том же году русские ботаники Андрей Сергеевич Фаминцын и Осип Васильевич Баранецкий обнаружили, что зеленые клетки в лишайнике - одноклеточные водоросли. Эти открытия были восприняты современниками как «удивительнейшие».

Сегодня лихенология является самостоятельной дисциплиной, смежной с микологией и ботаникой.

Традиционная систематика лишайников, оказывается во многом условна и отражает скорее особенности их строения и экологии, чем родственные отношения внутри группы, тем более что основывается она только на микобионте, а фотобионт сохраняет свою таксономическую самостоятельность. Классифицируют лишайники по-разному, но в настоящее время рассматривают их как экологическую группу, уже не придавая им статуса таксона, поскольку независимость происхождения разных групп лишайников не вызывает сомнений, а группы, входящие в состав лишайников, помещают туда же, что и родственные микобионту грибы, не образующие лишайников. Для обозначения лишайников используют биноминальную номенклатуру, названия соответствуют названию микобионта.

3. Происхождение

Условия обитания лишайников не способствуют образованию окаменелостей . Древнейшая признанная лишайниковая окаменелость, найденная в кремнистом сланце, происходит из раннего девона (возраст около 400 млн лет) . Немного более древний ископаемый Spongiophyton также был истолкован как лишайник на морфологической и изотопической основе, хотя последняя здесь довольно сомнительна . Предложено, но ещё не доказано, что также ископаемый Nematothallus был лишайником . Утверждалось, что являются лишайниками эдиакарские (возраст около 600 млн лет) ископаемые , но это утверждение было встречено скептически, и от него отказался сам автор . Возможное указание на симбиоз гриба и водоросли найдено в эдиакарских окаменелостях Южного Китая, возможно это был водный лишайник . Микобионт лишайника имеет полифилетическое происхождение от различных ветвей грибов.

4. Микобионт, фотобионт и их симбиоз

Лишайники - это симбиотические организмы, тело которых (таллом), образовано соединением грибных (микобионт ) и водорослевых и/или цианобактериальных (фотобионт ) клеток во внешне кажущемся однородным организме.

Лишайники, состоящие из гриба одного вида и цианобактерии (сине-зелёной водоросли) (цианолишайник , например, Peltigera horizontalis) или водоросли (фиколишайник , например, Cetraria islandica) одного вида, называют двухкомпонентными ; лишайники, состоящие из гриба одного вида и двух видов фотобионтов (одной цианобактерии и одной водоросли, но никогда не двух водорослей или двух цианобактерий), называют трёхкомпонентными (например, Stereocaulon alpinum). Водоросли или цианобактерии двухкомпонентных лишайников питаются автотрофно. В трёхкомпонентных лишайниках водоросль питается автотрофно, а цианобактерия, по-видимому, питается гетеротрофно, осуществляя азотфиксацию. Гриб питается гетеротрофно ассимилятами партнера(ов) по симбиозу. Единого мнения о возможности существования свободноживущих форм симбионтов в настоящее время не достигнуто. Имелся опыт выделения всех компонентов лишайников в культуру и последующая реконструкция исходного симбиоза.

Из известных видов грибов в образовании лишайников участвует около 20 %, в основном это аскомицеты (~98 %), остальное базидиомицеты (~0,4 %), некоторые из них, не имея полового размножения, формально относятся к дейтеромицетам. Существуют также актинолишайники, в которых место гриба занимают мицелярные прокариоты актиномицеты. Фотобионт в 85 % представлен зелёной водорослью, встречаются 80 видов из 30 родов, наиболее важным из которых является Trebouxia (входит в состав более чем 70 % видов лишайников). Из цианобактерий (в 10-15 % лишайников) участвуют представители всех крупных групп, кроме Oscillatoriales, наиболее распространён Nostoc. Часты гетероцистные формы Nostoc, Scytonema, Calothrix и Fischerella. В талломе лишайника клетки цианобионта могут структурно и функционально модифицироваться: увеличивается их размер, изменяются форма, уменьшается количество карбоксисом и количество материала оболочек, замедляется рост и деление клеток.

Лишайники бывают самого разного цвета

Лишайники окрашены в широком диапазоне цветов от белого до ярко-жёлтого, коричневого, сиреневого, оранжевого, розового, зелёного, синего, серого, чёрного.

По внешнему виду различают лишайники:

- На́кипные . Таллом накипных лишайников - это корочка («накипь»), нижняя поверхность плотно срастается с субстратом и не отделяется без значительных повреждений. Это позволяет им жить на крутых склонах гор, деревьях и даже на бетонных стенах. Иногда накипный лишайник развивается внутри субстрата и снаружи совершенно не заметен.

- Листоватые . Листоватые лишайники имеют вид пластин разной формы и размера. Они более или менее плотно прикрепляются к субстрату при помощи выростов нижнего коркового слоя.

- Кустистые . У наиболее сложных с точки зрения морфологии кустистых лишайников таллом образует множество округлых или плоских веточек. Растут на земле или свисают с деревьев, древесных остатков, скал.

Это деление не отражает филогенетические связи, существует много переходных форм между ними. Ханс Трасс разработал шкалу жизненности лишайников, отражающую условия их существования и основывающуюся на степени развитости таллома и способности к половому размножению.

6. Внутреннее строение

Строение гетеромерного лишайника на примере Sticta fuliginosa : a - корковый слой, b - гонидиальный слой, c - сердцевина, d - нижняя кора, e - ризины. Meyers Konversationslexikons (1885-90).

Тело лишайников (таллом) представляет собой переплетение грибных гиф, между которыми находится популяция фотобионта. По внутреннему строению лишайники разделяют на:

- гомеомерные (Collema), клетки фотобионта распределены хаотично среди гиф гриба по всей толщине таллома;

- гетеромерные (Peltigera canina ), таллом на поперечном срезе можно чётко разделить на слои.

Лишайников с гетеромерным талломом большинство. В гетеромерном талломе верхний слой - корковый , сложенный гифами гриба. Он защищает таллом от высыхания и механических воздействий. Следующий от поверхности слой - гонидиальный , или альгальный , в нём располагается фотобионт. В центре располагается сердцевина , состоящая из беспорядочно переплетенных гиф гриба. В сердцевине в основном запасается влага, она также играет роль скелета. У нижней поверхности таллома часто находится нижняя кора , с помощью выростов которой (ризин ) лишайник прикрепляется к субстрату. Полный набор слоёв встречается не у всех лишайников.

Как и в случае двухкомпонентных лишайников, водорослевый компонент - фикобионт - трёхкомпонентных лишайников равномерно распределен по таллому, либо образует слой под верхней корой. Некоторые трёхкомпонентные цианолишайники образуют специализированные поверхностные или внутренние компактные структуры (цефалодии ), в которых сосредоточен цианобактериальный компонент.

7. Физиология

Лишайник Collema furfuraceum

7.1. Биохимические особенности

Большинство внутриклеточных продуктов, как фото-, так и микобионтов не являются специфичными для лишайников. Уникальные вещества (внеклеточные), так называемые лишайниковые , формируются исключительно микобионтом и накапливаются в его гифах. Сегодня известно более 600 таких веществ, например, усниновая кислота, мевалоновая кислота. Нередко, именно эти вещества оказываются решающими в формировании окраски лишайника. Лишайниковые кислоты играют важную роль в выветривании, разрушая субстрат.

7.2. Водный обмен

Лишайники не способны к регуляции водного баланса, поскольку у них нет настоящих корней для активного поглощения воды и защиты от испарения. Поверхность лишайника может удерживать воду на короткое время в форме жидкости или пара. В сухих условиях вода быстро теряется на поддержание метаболизма и лишайник переходит в фотосинтетически неактивное состояние, при котором вода может составлять не более 10 % массы. В отличие от микобионта, фотобионт не может долго находиться без воды. Сахар трегалоза играет важную роль в защите жизненно важных макромолекул, таких как ферменты, мембранные элементы и ДНК. Но лишайники нашли способы предотвращения полной потери влаги. У многих видов наблюдается утолщение коры, чтобы обеспечить меньшую потерю воды. Способность поддерживать воду в жидком состоянии очень важна в холодных районах, поскольку замёрзшая вода не пригодна для использования организмом.

Время, которое лишайник может провести высушенным, зависит от вида, известны случаи «воскрешения» после 40 лет в сухом состоянии. Когда поступает пресная вода в форме дождя, росы или влажности, лишайники быстро переходят в активное состояние, возобновляя метаболизм. Оптимально для жизнедеятельности, когда вода составляет от 65 до 90 процентов от массы лишайника. Влажность в течение дня может изменяться в зависимости от темпов фотосинтеза, как правило, она наиболее высока с утра, когда лишайники смачиваются росой.

7.3. Рост и продолжительность жизни

Описанный выше ритм жизни является одной из причин для очень медленного роста большинства лишайников. Иногда лишайники растут всего лишь на несколько десятых миллиметра в год, в основном менее чем на один сантиметр. Другой причиной медленного роста является то, что фотобионт, составляя нередко менее 10 % объёма лишайника, берёт на себя обеспечение микобионта питательными веществами. В хороших условиях, с оптимальными влажностью и температурой, например в туманных или дождливых тропических лесах, лишайники растут на несколько сантиметров в год.

Ростовая зона лишайников у накипных форм находится по краю лишайника, у листоватых и кустистых на каждой верхушке.

Лишайники являются одними из самых долгоживущих организмов и могут достигать возраста нескольких сотен лет, а в некоторых случаях более 4500 лет, как например Rhizocarpon geographicum , живущий в Гренландии.

8. Размножение

Лишайники размножаются вегетативным, бесполым и половым путём.

Особи микобионта размножаются всеми способами и в то время, когда фотобионт не размножается или размножается вегетативно. Микобионт может, как и другие грибы, также размножаться половым и собственно бесполым путем. Половые споры, в зависимости от того относится микобионт к сумчатым или базидиальным грибам, называются аско- или базидиоспорами , и образуются соответственно в асках (сумках) или базидиях .

Апотеции лишайника

При размножении аскомицетные лишайники образуют плодовые тела, которые можно разделить на две большие группы: апотеции и перитеции:

- Апотеций представляет собой обычно округлое ложе. На ложе находятся сумки между неспороносными окончаниями гиф, образуя открыто расположенный слой, называемый гимениумом .

- Перитеций имеет более или менее сферическую, почти закрытую структуру, внутри которой находятся аски, аскоспоры освобождаются через поры в плодовом теле.

Микобионт может также производить бесполые пикноспоры (пикноконидии) , созревающие в пикнидиях - это сферические или грушевидные мешочки, встроенные в ложе плодового тела и представляющие собой специализированные гифы. Пикнидии часто узнаются как черноватые точечки на ложе. Пикноконидии высыпаются и дают начало новому таллому. Пикнидии образуют гифы, которые гаусториями проникают в клетки водорослей. Важную роль в узнавании и селекции фотобионта могут играть лишайниковые вещества и лектины.

Все споры в размере не более нескольких тысячных долей миллиметра. Они распространяются по воздуху и могут, в случае достижения ими более высоких слоёв атмосферы, перемещаться на большие расстояния, а иногда и по всему миру, колонизируя таким образом даже изолированные субстраты.

Вопрос о том, каким образом заново возникает новое сообщество мико- и фотобионта, раскрыт ещё не до конца. Микобионт, прежде чем объединиться со свободным фотобионтом, должен отыскать его и поставить под свой контроль. И то, и другое происходит по-видимому тогда, когда оба партнёра находятся в изголодавшемся состоянии и остро нуждаются в питательных веществах. Даже в лаборатории только в таких условиях можно из двух отдельных организмов создать единый.

Parmelia sulcata , на поверхности видны соредии.

Многие кустистые и листоватые лишайники в благоприятных условиях дают специализированные структуры вегетативного размножения, состоящие из клеток водорослей, оплетенных гифами гриба:

- Изидии - это выросты таллома в виде булавки, пуговицы, листочка или мелкой веточки. При воздействии ветра, воды, даже лёгкого прикосновения они отрываются.

- Соредии образуются внутри лишайника, затем выходят наружу и разрываются, распыляя содержимое, представляющее собой т. н. диаспоры , как правило, объединённые в небольшие пачки, при увеличении проявляются зернистость или мучнистость их поверхности.

Изидии и соредии распространяются с ветром, дождём и животными. При попадании на подходящий субстрат прорастают, давая начало новому лишайнику. Вегетативное размножение также может осуществляться неприспособленными специально для этого фрагментами таллома.

9. Экология

Verrucaria на известняке, чёрные ямки - это плодовые тела лишайника.

В связи с очень медленным ростом лишайники могут выжить только в местах, не заросших другими растениями, где есть свободные площади для фотосинтеза. На влажных участках они зачастую проигрывают мхам. Кроме того, лишайники проявляют повышенную чувствительность к химическому загрязнению и могут служить его индикаторами. Устойчивости к неблагоприятным условиям способствует невысокая скорость роста, наличие различных способов извлечения и накопления влаги, развитые механизмы защиты.

Лишайники, как правило, предъявляют скромные требования к потреблению минеральных веществ, получая их, большей частью, из пыли в воздухе или с дождевой водой, в связи с этим они могут жить на открытых незащищённых поверхностях (камни, кора деревьев, бетон и даже ржавеющий металл). Преимуществом лишайников является терпимость к экстремальным условиям (засухе, высоким и низким температурам (от −47 до +80 градусов по Цельсию, около 200 видов обитают в Антарктике), кислой и щелочной среде, ультрафиолетовому излучению). В мае 2005 года проводились эксперименты на лишайниках Rhizocarpon geographicum и Xanthoria elegans , показавшие, что эти виды по крайней мере в течение примерно двух недель смогли продержаться вне земной атмосферы, то есть в крайне неблагоприятных условиях .

Многие лишайники специфичны к субстрату: одни хорошо развиваются только на щелочных породах, например, известняке или доломите, другие на кислых, не содержащих извести силикатных породах, таких как кварц, гнейс и базальт. Лишайники-эпифиты также предпочитают определенные деревья: выбирают кислую кору хвойных или берёзовых или осно́вную ореховых, клёна или бузины. Ряд лишайников сам выступает в качестве подложки для других лишайников. Нередко формируется типичная последовательность, в которой различные лишайники нарастают друг на друга. Есть виды, которые постоянно живут в воде, например, Verrucaria serpuloides .

Лишайники, как и другие организмы, образуют сообщества. Примером лишайниковых ассоциаций является сообщество Cladonio-Pinetum - лишайниковые сосновые леса.

9.1. Роль в почвообразовании

Лишайники выделяют кислоты, способствующие растворению субстрата, и тем самым участвуют в процессах выветривания. Вносят существенный вклад в процессы почвообразования. Лишайники - одни из «пионеров» биоценозов - являются, как правило, первыми организмами, заселяющими субстрат в процессе первичной сукцессии.

На скалах и утёсах лишайники являются важными первоначальными организмами. Они крепятся к поверхности горной породы или даже проникают внутрь. При этом сильно меняют внешний вид горных пород, особенно их цвет, и образуют вокруг себя углубления. Например, когда представители рода Verrucaria поселяются на известняке, тот покрывается чёрными углублениями перитециев - плодовых тел лишайника. После их отмирания поверхность породы густо усеяна ямками. Затем в них появляется зелёный слой водорослей. Несмотря на редкость этих видов, они играют важную роль в выветривании и почвообразовании, часто повсеместно охватывая скалы. Лишайники не делают различий между естественными и искусственными субстратами, покрывая стены, крыши, заборы, надгробия и другие постройки.

9.2. Лишайники и животные

Настоящий олений мох Cladonia rangiferina в растительном сообществе Corynephorion canescentis

Гнездо бурокрылой ржанки (Pluvialis dominica ), сделанное из лишайника

Особенно важна роль лишайников в жизни животных в условиях Крайнего Севера, где растительность редка, в зимние месяцы они составляют около 90 % от рациона оленей. Особенно важен для оленей ягель (олений мох) (Cladonia ), который они при помощи копыт достают даже из-под снежного покрова. Лоси также используют этот источник питания. Способность потреблять лишайники обусловлена наличием фермента лихеназы .

Для многих личинок бабочек, таких как представители рода Eilema , лишайник служит основным продуктом питания, их гусеницы кормятся исключительно на них. Кроме того, лишайник поедается беспозвоночными, такими как улитки, насекомые и клещи, использующими его в той или иной мере. Так же можно упомянуть сеноедов и личинок Mycobates parmelia с маскировочной окраской под цвет своего лишайника Xanthoria parietina .

Лишайниковая растительность используется многими животными как место обитания и укрытие от хищников. В больших количествах на них живут клещи и насекомые, одним из важных мест обитания они служат для тихоходок. Гусеницы различных ночных бабочек имеют окраску под цвет лишайника, другие подражают также и его очертаниям.

Многие птицы используют лишайники, особенно листоватые и кустистые формы, для гнездования, как например, ржанка бурокрылая (Pluvialis dominica ), вьющая гнёзда на представителях родов Cladonia и Cetraria .

10. Использование человеком

10.1. Пищевой и кормовой объект

Блюдо из съедобного лишайника бриории Фремонта (Bryoria fremontii )

Лишайники служат кормом домашним животным, например, Ягель (Cladonia ) и Исландский мох - традиционный корм северных оленей .

10.2. Лекарственные препараты

С давних пор используются лишайники и как лечебное средство, на это указывал ещё Теофраст. Известно, что Lobaria pulmonaria использовалась в Средневековье против лёгочных болезней, а лишайники, выросшие на черепе мертвеца,- против эпилепсии.

Лишайники находят применение в народной медицине, они содержат также широкий спектр ингредиентов, представляющих интерес для фармацевтики. Например, исландский мох (Cetraria islandica ) добавляется в средства от кашля, в уснее (Usnea ) был обнаружен антибиотик усниновая кислота, применяемый для лечения кожных и других болезней. Полисахариды (саркома-180) интересны для онкологов.

10.3. Лихеноиндикация

Лишайник Usnea filipendula растёт только в местах с очень высоким качеством воздуха

Лишайники являются организмами-индикаторами (биоиндикаторы) для определения условий окружающей среды, в частности, качества воздуха (лихеноиндикация ). Высокая чувствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, что взаимодействие его компонентов легко нарушить. Из воздуха или с дождём поступают без всяких препятствий в лишайник вместе с питательными и токсичные вещества, это происходит потому что лишайники не имеют никаких специальных органов для извлечения влаги из субстрата, а поглощают её всем талломом. Поэтому они особенно уязвимы к загрязнению воздуха.

Первые сообщения о массовой гибели лишайников в областях промышленно развитых городов появились во второй половине XIX века. Основной причиной являлось увеличение содержания диоксида серы в воздухе. Между тем, использование серных фильтров на промышленном оборудовании и каталитических нейтрализаторов в автомобилях способствовало улучшению качества воздуха, так что сегодня лишайники в больших городах встречаются часто.

При «пассивном мониторинге» учитывается частота встречаемости лишайников в какой-то местности, по которой делается вывод о качестве воздуха здесь. При «активном мониторинге» наблюдают конкретный вид лишайника (часто это Hypogymnia physodes ), который высаживают в исследуемом месте и по воздействию на него окружающей среды (понижение жизнеспособности, изменение окраски талома, гибель) судят о её качестве. Лихеноиндикация предназначена для длительных исследований.

В районах с интенсивным сельским хозяйством велико внесение удобрений, азотные соединения из которых распространяются с водой, делая реакцию почвы слабоосновной. Это ведёт к исчезновению видов лишайников, которые предпочитают кислые почвы. Лишайники служат также показателями наличия в воздухе токсичных тяжелых металлов, накапливающихся в тканях, которые в итоге могут привести к гибели лишайника. Накапливают лишайники и радиоактивные вещества. Поэтому они могут быть использованы для контроля за радиоактивными осадками после атмосферных ядерных испытаний.

10.4. Лихенометрия

Благодаря тому, что лишайники долго живут и растут с постоянной скоростью, по ним можно определить возраст породы (отступление ледника или время постройки нового здания) (лихенометрия ). Чаще всего для этой цели используются жёлтые лишайники рода Rhizocarpon . Так, в 1965 году с помощью этого метода был определён средний возраст монументов на острове Пасхи (почти 500 лет). Этот метод, однако, не всегда точен из-за несоразмерного роста лишайника и не является бесспорным, а потому должен использоваться только тогда, когда нельзя прибегнуть к радиоуглеродному анализу .

10.5. Красители

Долгое время из лишайников литорального рода Roccella и вида Pertusaria corallina получали ценный пурпурный краситель. Карл Линней упоминал в своём «Plantae tinctoriae» («Растения красящие») шесть лишайников-красителей. Краситель и химический индикатор лакмус также получают экстракцией из Roccella . Evernia и Parmelia применяются в Шотландии и Скандинавии для окрашивания шерсти и ткани. Особенно приятные жёлтые и коричневые тона могут быть достигнуты. Также интересно применение лишайника Xanthoparmelia camtschadalis (неверный, но часто используемый синоним - Parmelia vagans) жителями Нижнего Поволжья для окрашивания пасхальных яйц.

10.6. Прочее

Ядовитые вульпиновые кислоты из Letharia vulpina использовались раньше как отрава для лисиц и волков.

Из некоторых лишайников, таких как дубовый мох (Evernia prunastri ) и Pseudevernia furfuracea , получают душистые вещества, применяемые в парфюмерии.

Cladonia stellaris в больших количествах импортируется из Скандинавии и служит в качестве модели дерева или декоративных венков.

Примечания

- Heribert Schöller: Flechten - Geschichte, Biologie, Systematik, Ökologie, Naturschutz und kulturelle Bedeutung . Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-7829-1151-2, S. 3-10

- (University of California at Berkeley) Fossil Records of Lichens - www.ucmp.berkeley.edu/fungi/lichens/lichenfr.html.

- Taylor, T.N.; Hass, H.; Remy, W.; Kerp, H. (1995). «The oldest fossil lichen - www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/nature.html». Nature 378 (6554): 244–244. DOI:10.1038/378244a0 - dx.doi.org/10.1038/378244a0.

- Wilson A. Taylor; Chris Free; Carolyn Boyce; Rick Helgemo; Jaime Ochoada (2004). «SEM Analysis of Spongiophyton Interpreted as a Fossil Lichen - www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/422129?cookieSet=1». Int. J Plant Sci 165 : 875–881. DOI:10.1086/422129 - dx.doi.org/10.1086/422129.

- Jahren, A.H.; Porter, S.; Kuglitsch, J.J. (2003). «Lichen metabolism identified in Early Devonian terrestrial organisms». Geology 31 (2): 99–102. DOI:<0099:LMIIED>2.0.CO;2 10.1130/0091-7613(2003)031<0099:LMIIED>2.0.CO;2 - dx.doi.org/10.1130/0091-7613(2003)031.

- Fletcher, B.J.; Beerling, D.J.; Chaloner, W.G. (2004). «Stable carbon isotopes and the metabolism of the terrestrial Devonian organism Spongiophyton». Geobiology 2 (2): 107–119. DOI:10.1111/j.1472-4677.2004.00026.x - dx.doi.org/10.1111/j.1472-4677.2004.00026.x.

- 1 2 Retallack, G.J. (2007). «Growth, decay and burial compaction of Dickinsonia, an iconic Ediacaran fossil - www.informaworld.com/index/781217204.pdf». Alcheringa: an Australasian Journal of Palaeontology 31 (3): 215–240. DOI:10.1080/03115510701484705 - dx.doi.org/10.1080/03115510701484705. Проверено 2008-02-04.

- Retallack, G.J. (1994). «Were the Ediacaran Fossils Lichens? - links.jstor.org/sici?sici=0094-8373(199423)20:4 2.0.CO;2-V». Paleobiology 20 (4): 523–544. Проверено 2008-02-04.

- Yuan, X.; Xiao, S.; Taylor, T.N. (2005). «Lichen-Like Symbiosis 600 Million Years Ago». Science 308 (5724): 1017. DOI:10.1126/science.1111347 - dx.doi.org/10.1126/science.1111347. PMID 15890881 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15890881?dopt=Abstract.

- Термин «гонидиальный слой» происходит из-за того, что зелёные клетки ошибочно принимали за органы размножения лишайника («гонидии») (Исаин В. Н. , Юрцев В. Н. Ботаника. - М .: «Колос», 1966. - С. 242. ) В более новой литературе употребляется термин «альгальный» (Гарибова Л. В., Лекомцева С. Н. Основы микологии. - М ., 2005. )

- Лишайники - настоящие дети космоса \\"Элементы". 10.11.05 - elementy.ru/news/164961

- БСЭ - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00043/11800.htm

- Bernhard Marbach, Christian Kainz: Moose, Farne und Flechten. Häufige und auffällige Arten erkennen und bestimmen . BLV Verlagsgesellschaft, München 2002, ISBN 3-405-16323-4, S. 17

Литература

- А. Н. Окснер. Определитель лишайников СССР. Вып. 2. Морфология, систематика и географическое распространение / отв. ред. И. И. Абрамов. - Л. : «Наука», 1974.

- Определитель лишайников СССР. Л., 1975. Вып. 3. С. 85-105.

- Водоросли, лишайники и мохообразные СССР / отв. ред. М. В. Горленко. - М .: «Мысль», 1978.

- Лишайники // 2003 * Россия * Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений / ВНИИ охраны природы, Лаборатория Красной книги; Отв. ред. В. Е. Присяжнюк. М., 2004. Вып. 2, ч. 4: Споровые растения и грибы. С. 189-250.

Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии . Синхронизация выполнена 09.07.11 15:29:31

Похожие рефераты: Алектория (лишайник) .