1. Введение

Рис. 1.1. Протисты (др.-греч. πρώτιστος «самый первый, первейший»), или простейшие (рис.1.1) - гетерогенная группа эукариотических живых организмов, которые не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. Протисты - парафилетическая группа. Для организмов, относящихся к данной группе, невозможно указать никаких положительных общих характеристик. Единственная объединяющая их особенность формулируется как отсутствие сложной структуры, что характерно для многих групп, формируемых «по остаточному принципу» (см., например, беспозвоночные). Все простейшие - одноклеточные, колониальные или многоклеточные, не имеющие высокоорганизованных тканей. Протисты состоят из многих классов, отрядов, семейств и включают примерно 20-25 тыс. видов (рис. 1.2).

2. Среда обитания

Простейшие обитают в самых различных условиях среды. Большинство их - водные организмы, широко распространенные как в пресных, так и в морских водоемах. Многие виды их живут в придонных слоях и входят в состав бентоса. Большой интерес представляет приспособление простейших к жизни в толще песка, в толще воды (планктон).

Рис. 1.2. Разнообразие простейших

Небольшое число видов Protozoa приспособилось к жизни в почве. Их средой обитания являются тончайшие пленки воды, окружающие почвенные частицы и заполняющие капиллярные просветы в почве. Интересно отметить, что даже в песках пустыни Каракум живут простейшие. Дело в том, что под самым верхним слоем песка здесь расположен влажный слой, пропитанный водой, приближающейся по своему составу к морской воде. В этом влажном слое и были обнаружены живые простейшие из отряда фораминифер (рис. 1.2 правый нижний), являющиеся, повидимому, остатками морской фауны, населявшей моря, ранее находившиеся на месте современной пустыни. Эта своеобразная реликтовая фауна в песках Каракумов впервые была обнаружена проф. Л. Л. Бродским при изучении воды, взятой из колодцев пустыни.

Рис. 1.2. Разнообразие простейших

Небольшое число видов Protozoa приспособилось к жизни в почве. Их средой обитания являются тончайшие пленки воды, окружающие почвенные частицы и заполняющие капиллярные просветы в почве. Интересно отметить, что даже в песках пустыни Каракум живут простейшие. Дело в том, что под самым верхним слоем песка здесь расположен влажный слой, пропитанный водой, приближающейся по своему составу к морской воде. В этом влажном слое и были обнаружены живые простейшие из отряда фораминифер (рис. 1.2 правый нижний), являющиеся, повидимому, остатками морской фауны, населявшей моря, ранее находившиеся на месте современной пустыни. Эта своеобразная реликтовая фауна в песках Каракумов впервые была обнаружена проф. Л. Л. Бродским при изучении воды, взятой из колодцев пустыни.

3. Строение простейших

По своему строению простейшие чрезвычайно разнообразны. Подавляющее большинство их обладает микроскопически малыми размерами, для их изучения приходится пользоваться микроскопом.

Большинство протистов являются одноклеточными. Простейшие являются организмами, тело которых по строению соответствует одной клетке. Все другие животные (а также и растения) тоже состоят из клеток и их производных. Однако, в отличие от простейших, в состав тела их входит большое количество клеток, различных по строению и выполняющих в сложном организме разные функции. По этому признаку все остальные животные могут быть противопоставлены простейшим и отнесены к многоклеточным (Metazoa). Сходные по строению и функции клетки их слагаются в комплексы, называемые тканями. Органы многоклеточных состоят из тканей. Различают, например, покровную (эпителиальную) ткань, мышечную ткань, нервную ткань и др.

Если по строению своему простейшие соответствуют клеткам многоклеточных организмов, то в функциональном отношении они несравнимы с ними. Клетка в теле многоклеточного всегда представляет собой только часть организма, ее отправления подчинены функциям многоклеточного организма как целого. Напротив, простейшее - это самостоятельный организм, которому свойственны все жизненные функции: обмен веществ, раздражимость, движение, размножение.

К окружающим условиям внешней среды простейшее приспосабливается как целый организм. Следовательно, можно сказать, что простейшее - это самостоятельный организм на клеточном уровне организации.

Наиболее обычные размеры простейших - в пределах 50-150 мк. Но среди них имеются и гораздо более крупные организмы. Так например инфузории Bursaria, Spirostomum достигают 1,5 мм длины - их хорошо видно простым глазом, грегарины Porospora gigantea - длины до 1 см. У некоторых корненожек фораминифер раковина достигает 5-6 см в диаметре (например, виды рода Psammonix, ископаемые нуммулиты и др.).

Рис. 3.2. Строение амебы

Низшие представители простейших (например, амебы) не обладают постоянной формой тела. Их полужидкая цитоплазма постоянно меняет свои очертания благодаря образованию разнообразных выростов - ложных ножек (рис. 3.2), служащих для движения и захвата пищи. Большинство же простейших обладает относительно постоянной формой тела, обусловленной наличием опорных структур. Среди них наиболее обычной является плотная эластичная мембрана (оболочка), образуемая периферическим слоем цитоплазмы (эктоплазмой) и носящая название пелликулы. В одних случаях пелликула относительно тонка и не препятствует некоторому изменения, формы тела простейшего, как это имеет место, например, у способных сокращаться инфузорий (рис. 3.3). У других простейших она образует прочный и не меняющий своей формы наружный панцирь.

Рис. 3.2. Строение амебы

Низшие представители простейших (например, амебы) не обладают постоянной формой тела. Их полужидкая цитоплазма постоянно меняет свои очертания благодаря образованию разнообразных выростов - ложных ножек (рис. 3.2), служащих для движения и захвата пищи. Большинство же простейших обладает относительно постоянной формой тела, обусловленной наличием опорных структур. Среди них наиболее обычной является плотная эластичная мембрана (оболочка), образуемая периферическим слоем цитоплазмы (эктоплазмой) и носящая название пелликулы. В одних случаях пелликула относительно тонка и не препятствует некоторому изменения, формы тела простейшего, как это имеет место, например, у способных сокращаться инфузорий (рис. 3.3). У других простейших она образует прочный и не меняющий своей формы наружный панцирь.

У многих жгутиконосцев, окрашенных в зеленый цвет благодаря наличию хлорофилла, имеется наружная оболочка из клетчатки - признак, характерный для растительных клеток.

Что касается общего плана строения и элементов симметрии, то простейшие обнаруживают большое разнообразие. Такие животные, как амебы, не обладающие постоянной формой тела, не имеют постоянных элементов симметрии.

Широко распространены среди простейших разные формы радиальной симметрии, свойственной главным образом планктонным формам (многие радиолярии, солнечники). При этом имеется один центр симметрии, от которого отходит различное число пересекающихся в центре осей симметрии, определяющих расположение частей тела простейшего. У многих радиально построенных форм можно выделить одну главную ось, определяющую передний и задний концы тела, вокруг которой радиально располагаются части тела простейшего (некоторые радиолярии, рис. 6, инфузории Didinium).

Рис. 3.4. Радиолярии

Относительно редко встречается у простейших двубоковая (билатеральная) симметрия, при которой можно провести одну-единственную плоскость симметрии, делящую тело животного на две равные зеркальные половины (раковины некоторых фораминифер, радиолярии, некоторые виды жгутиконосцев, например лямблия). Большинство простейших из разных классов являются асимметричными.

Рис. 3.4. Радиолярии

Относительно редко встречается у простейших двубоковая (билатеральная) симметрия, при которой можно провести одну-единственную плоскость симметрии, делящую тело животного на две равные зеркальные половины (раковины некоторых фораминифер, радиолярии, некоторые виды жгутиконосцев, например лямблия). Большинство простейших из разных классов являются асимметричными.

У сложно организованных простейших из класса инфузорий и у некоторых жгутиконосцев, кроме пелликулы, имеются еще и другие опорные структуры, поддерживающие и определяющие форму тела. К ним относятся тончайшие волоконца (фибриллы), проходящие в различных направлениях. Примером могут служить опорные волоконца одной из инфузорий. На рисунке 3.5 видно, какой большой сложности может достигать эта система, образующая прочный и эластичный каркас, поддерживающий полужидкую цитоплазму простейшего.

К числу опорных и вместе с тем защиных образований у простейших относятся различные формы минерального скелета, свойственного преимущественно многим представителям класса саркодовых. Эти скелетные образования чаще всего имеют форму раковинок, иногда очень сложно устроенных (в отряде фораминифер). В других случаях основу скелета составляют отдельные иглы (спикулы), обычно соединяющиеся между собой (рис. 3.4). По химическому составу минеральный скелет простейших различен. Наиболее обычными компонентами его являются углекислый кальций (СаС0 3) или окись кремния (Si0 2).

4. Передвижение простейших

Более сложной формой является движение, осуществляемое при помощи жгутиков и ресничек. Жгутиковая форма движения характерна для класса жгутиконосцев. Жгутики представляют собой тончайшие выросты тела. Количество их у разных видов различно - от одного до многих десятков и даже сотен (рис. 4.2, 4.3). Каждый жгутик берет начало от небольшого базального зернышка, называемого блефаропластом и расположенного в цитоплазме. Таким образом, непосредственно граничащая с базальным зерном часть жгутика проходит внутри цитоплазмы (она носит название корневой нити), а затем проходит через пелликулу наружу. Механизм жгутикового движения у разных видов различен. В большинстве случаев он сводится к вращательному движению. Жгутик описывает фигуру конуса, вершиной обращенного к месту его прикрепления. Наибольший механический эффект достигается, когда угол, образуемый вершиной конуса, составляет 40-46°. Быстрота движения различна, она колеблется у разных видов между 10 и 40 оборотами в секунду. Простейшее как бы «ввинчивается» в окружающую его жидкую среду.

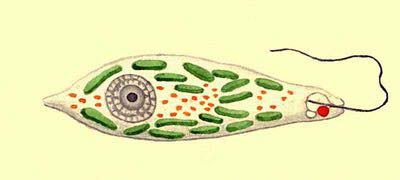

Рис. 4.2. Эвглена зеленая (Euglena viridis)

Нередко вращательное движение жгутика сочетается с его волнообразным движением. Обычно при поступательном движении само тело простейшего вращается вокруг продольной оси.

Рис. 4.2. Эвглена зеленая (Euglena viridis)

Нередко вращательное движение жгутика сочетается с его волнообразным движением. Обычно при поступательном движении само тело простейшего вращается вокруг продольной оси.

Изложенная схема справедлива для большинства одножгутиковых форм. У многожгутиковых движение жгутиков может носить иной характер, в частности жгутики могут находиться в одной плоскости, не образуя конуса вращения.

Электронномикроскопические исследования показали, что внутренняя ультрамикроскопическая структура жгутиков весьма сложна. Снаружи жгутик окружен тонкой мембраной, которая является непосредственным продолжением самого поверхностного слоя эктоплазмы - пелликулы. Внутренняя полость жгутика заполнена цитоплазматическим содержимым. По продольной оси жгутика проходит одиннадцать тончайших нитей (фибрилл), которые нередко являются двойными (рис. 4.4). Эти фибриллы располагаются всегда закономерно. Девять из них (простых или двойных) лежат по периферии, образуя в совокупности как бы цилиндр. Две фибриллы занимают центральное положение. Чтобы составить себе представление о размерах всех этих образований, достаточно сказать, что диаметр периферических фибрилл составляет около 350Å (ангстрем).

Рис. 4.4. Строение жгутика протиста Реснпчки служат органоидами движения инфузорий. Обычно число их у каждой особи очень велико и измеряется несколькими сотнями, тысячами и даже десятками тысяч. Механизм движения ресничек несколько иной, чем жгутиков. Каждая ресничка совершает гребные движения. Она быстро и с силой сгибается в одну сторону, а затем медленно выпрямляется. Совместное действие большого числа ресничек, биение которых координировано, вызывает быстрое поступательное движение простейшего. Каждая ресничка инфузории, является сложным образованием, по своему строению соответствующим жгутику (рис. 4.5). У основания каждой реснички всегда располагается так называемое базальное зерно (иначе, кинетозома) - важная часть ресничного аппарата. У многих инфузорий отдельные реснички соединяются друг с другом, образуя структуры более сложного строения (мембранеллы, цирры и др.) более эффективного механического действия.

Рис. 4.5. Строение реснички

Некоторым высокоорганизованным простейшим (инфузориям, радиоляриям)

свойственна еще одна форма движения - сокращение (рис.3.3). Тело таких простейших способно быстро менять свою форму, а затем вновь возвращаться к исходному состоянию. Способность к быстрому сокращению обусловлена наличием в теле простейшего особых волоконец - мионем - образований, аналогичных мышцам многоклеточных животных.

Рис. 4.5. Строение реснички

Некоторым высокоорганизованным простейшим (инфузориям, радиоляриям)

свойственна еще одна форма движения - сокращение (рис.3.3). Тело таких простейших способно быстро менять свою форму, а затем вновь возвращаться к исходному состоянию. Способность к быстрому сокращению обусловлена наличием в теле простейшего особых волоконец - мионем - образований, аналогичных мышцам многоклеточных животных.

Еще одной формой движения обладают грегарины выделяющие на заднем конце слизь и выбрасывающие ее с силой, что приводит к принципу реактивного движения.

Мир вокруг нас полон жизни. Она всегда видима человеческому глазу. Иногда находясь в одиночестве, человек даже не задумывается о том, что он далеко не один. Его окружают миллиарды живых бактерий и микроорганизмов — простейших, безвредных и несущих в себе опасность не только здоровью, но и жизни человека. Некоторые бактерии способны даже убить. Вот почему этот материал должен перечитать каждый.

Последние обеспечивают питание движение и выделение организмов. Передвигаются одноклеточные используя:

- псевдоподии;

- жгутики;

- реснички.

Процесс питания примитивных организмов происходит разными методами. У одних система питательная нить начинается с клеточного рта, при помощи которого они заглатывают пищу, у других — с ложноножек (псевдоподий), которые образуются в любой части тела простейшего организма. Процесс поглощения выглядит как обтекание пищевой частицы, которая впоследствии оказывается внутри вакуоли, где и начинается процесс фагоцитоза. Некоторые примитивные организмы, не поглощают пищевые крошки полностью, они высасывают из них полезные вещества, используя для этого поверхность своего тела.

У некоторых видов простейших происходит процесс инцистирования, при котором они погружаются в плотную защитную оболочку — капсулу. Защитная капсула оберегает живой организм от направленных на них факторов из окружающей среды. Попав в среду с благоприятными условиями, живые организмы высвобождаются из цисты и продолжают нормальное существование. Размножаются простейшие организмы двумя путями: половым и бесполым. У некоторых особей размножение происходит по цепи: в организме нескольких хозяев. Как пример, размножение плазмодия малярийного протекает в организме комара, а потом человека.

Отличительная черта жгутиковых, выделение средь стадий цикла роста, этапа развития жгутика. В зависимости от типа простейшего выделяется один или несколько жгутиков. Патогенное значение жгутиков встречается:

- у трипаносом;

- у лямблий;

- у лейшманий;

- у трихомонад.

Трипаносомы

Через 14-21 дней с момента проявления болезни, пациент страдает от характерной инвазии симптоматики:

- лимфоденопатия болезненного типа;

- высыпания на коже;

- сильные головные боли;

- психические расстройства;

- прогрессирование болезни сопровождается осложнениями в виде поражений миокардического мяза или коры головного мозга.

Методы терапии: на ранних стадиях заболевания к приему назначают «Срамин», «Пентадион».

Клиника заболевания: Заразится лямблиями можно орально-фекальным путем, при попадании лямблий в организм через загрязненные пищевые продукты, воду, руки.

Ежедневно половозрелые особи лямблий откладывают в организме человека в пределах 10-15 млрд цист, которые попадают в окружающую среду вместе с каловыми массами инфицированного человека.

Обширный гельминтоз вызывает механические нарушения в слизистых кишечника. Заболевание проявляется в форме:

- диареи;

- снижения аппетита;

- болей в области брюшной полости;

- потери общей массы тела;

- бледности кожи.

Выявить возбудителя инфекции можно при лабораторном исследовании фекалий под микроскопом.

Методы терапии: терапию проводят при помощи «Фуразолина».

Меры профилактики: главное, соблюдать правила личной гигиены.

Трихомонады

Самые распространенные простейшие, которые поражают мочеиспускательную систему, толстый кишечник, могут выделяться из ротовой полости.

Самые распространенные простейшие, которые поражают мочеиспускательную систему, толстый кишечник, могут выделяться из ротовой полости.

Клиника заболевания: Трихомониаз передается половым путем, поэтому инфекция повсеместно распространена. У мужчин и женщин симптомы протекают разносторонне.

Женщины страдают от острого или подострого вагинита, который сопровождается:

- болевыми ощущениями при дефлорации;

- гнойными выделениями.

Мужчины чаще страдают от болезней мочевой системы и предстательной железы, что в отдельных случаях приводит к развитию простатита. В большинстве случаев трихомониаз у мужчин протекает скрытно и обнаруживается уже на поздних стадиях развития.

Методы терапии: заключаются в назначении «Метронидазола».

Меры профилактики: лучшим средством профилактики — защищенный половой акт и наличие одного постоянного партнера.

Класс Саркодовых

К классу саркодовые относятся жгутиковые водного и грунтового пространства. Это класс примитивных простейших, зовущихся амебами. Большинство этих организмов обитают внутри животного организма, используя их в качестве инкубатора.

Дезинтерийная палочка (амеба) сосуществует в природе в таких видах:

Характерные симптомы дизентерии, которую вызывают жгутиковые:

- резкие болевые ощущения в области низа живота;

- расстройство желудка, отмечающееся жидким стулом неестественного цвета.

Температура тела человека болеющего дизентерией находится в рамках нормы, что не характерно другим заболевания такого типа. Периодичность проявления симптомов зависит от меры распространения инфекции. Обостренная форма может тянуться на протяжении годов.

Если в кишечнике образовались язвы, то амебы вместе с примесью слизи и крови могут проникать внутрь организма человека, а именно:

- в печень;

- в органы дыхания;

- мозговые оболочки.

Миграция амеб сопровождается тяжелыми абсцессами.

Методология диагностики основанная на исследованиях каловых масс пациента.

Лечение проводят при помощи медикаментозной терапии. В случае поражения организма амебами, врачи назначают «Метронидазол».

Класс Споровиков

- токсоплазма;

- плазмоид.

Плазмодий малярийный

Вторые провоцируют в человеческом организме развитие малярии, заболевания, которое распространено повсеместно. Даже в Европе регистрируются летальные исходы от инвазии такого типа. Статистические данные подтверждают в большинстве детский организм. Малярию переносят комары. Непрямое заражение происходит во время переливания крови или гемотерапии.

Вторые провоцируют в человеческом организме развитие малярии, заболевания, которое распространено повсеместно. Даже в Европе регистрируются летальные исходы от инвазии такого типа. Статистические данные подтверждают в большинстве детский организм. Малярию переносят комары. Непрямое заражение происходит во время переливания крови или гемотерапии.

Клиника заболевания: Заболевание никак себя не проявляет вовремя инкубационного периода, который длится в среднем до двух недель. Начальная стадия малярии сопровождается острым проявлением симптомов в виде:

- превышение нормы температуры тела и ее резкие скачки;

- приступы слабости;

- сонливость;

- увеличения в объеме печени. На хронической стадии ее вес может достигнуть 4-6 кг.

Приступы апатии и резкие скачки температуры от критически высокого до критически низкого систематичны. На этом основывается клиническая диагностика заболевания. Если приступы имеют продолжительность в несколько дней, пора обращаться в больницу.

Подтверждение заболевания основывается на результат клинического анализа крови развернутой формы.

Лечение инвазии: Против плазмодий используют специальный химиопрепарат широкого спектра действия — «Хингамин».

Меры профилактики: Основной метод профилактики — уничтожение колоний инфицированных комаров и ликвидации мест их выплода.

Токсоплазмоз

К токсоплазмам относятся организмы, которые способны обитать внутри птиц, животных и человека.

К токсоплазмам относятся организмы, которые способны обитать внутри птиц, животных и человека.

Поражение человеческих систем жизнедеятельности сопровождается:

- сбоями в работе нервной системы;

- увеличением селезенки и печени.

Состояние клинической картины характеризуется:

- повышением температуры;

- увеличением лимфатических узлов;

- поражение внутренних органов, средь которых головной мозг и глазные яблоки.

Заболевание сопровождается выраженными аллергическими реакциями в виде сыпи на коже.

Поскольку симптоматика инвазии смешанна и часто схожа на другие заболевания, поставить точный диагноз без детального исследования и диагностики всего организма пациента — невозможно. Если возникают подозрения на токсоплазмоз в первую очередь у человека делают забор крови и ликвора (спинномозговой жидкости). Последующая диагностика сопровождается микроскопированием, взятием биологических проб, серологическими исследованиями.

Лечение: для лечения инвазии применяются препараты, содержащие сульфаниламид. Сочетают их с пириметамином.

Класс Инфузорий

Инфузории — примитивные простейшие, способные образовывать псевдоподии (ложноножки), служащие для захвата пищевых частиц и непосредственного передвижения. Внешне тельце создания покрыто плазматической мембраной.

Инфузории — примитивные простейшие, способные образовывать псевдоподии (ложноножки), служащие для захвата пищевых частиц и непосредственного передвижения. Внешне тельце создания покрыто плазматической мембраной.

К типичным представителям относят пресноводных амеб, которые размножаются бесполым путем. Процесс размножения представлен функцией деления.

Профилактические меры: Соблюдение личной гигиены. Избегайте общественных туалетов. Именно там чаще всего обитают амебы.

Что такое простейшие?

Жизнь на Земле зародилась много миллионов лет назад. И зародилась она с простейших организмов. Они представляли (и по сей день представляют) собой лишь одну клетку, которая, тем не менее, стала прародителем всех живых существ. Рассмотрим, что такое простейшие.

Зарождение жизни

Ученые считают, что жизнь на нашей планете зародилась более 3 млрд. лет назад, когда в море появились простейшие организмы. Как именно они возникли, на данный момент науке не известно. Согласно распространенной гипотезе, простейшие появились в результате химических реакций, которые происходили в атмосфере и океанах. Однако есть теория и о том, что простейшие организмы оказались на Земле в результате падения метеорита. Также не исключается возможность инопланетного происхождения простейших.

Сейчас насчитывается свыше тридцати тысяч видов самых разных одноклеточных. Одни встречаются в пресных водоемах, морской среде, почве. В организме многих животных и человека тоже живут многие простейшие.

Как правило, одноклеточные организмы представляют собой микроскопическое тело. Лишь редкие экземпляры способны достигать длины в несколько миллиметров. Несмотря на то, что простейшие являются по сути своей лишь одной клеткой, их можно назвать целостным организмом, который делится на две главные части: ядро и оболочку. Мир одноклеточных настолько многообразен, что его изучают по сей день. В данный момент можно выделить несколько групп и классов одноклеточных организмов.

Группы и классы

Рассмотрим основные группы и классы простейших.

Простейшие с непостоянной формой тела

Отдельным классом данной группы принято выделять амебу. Этот представитель одноклеточных с непостоянной формой тела выглядит как бесцветный клубок. Встречается в основном в пресной воде. Амебы питаются различными бактериями или водорослями. Характерной чертой амебы является размножение делением.

Простейшие с постоянной формой тела

Следующей группой одноклеточных являются организмы с постоянной формой тела. К  таковым относят инфузорий. Характерной чертой инфузорий является наличие двух ядер, каждое из которых выполняет разные функции. Также в отличие от той же амебы инфузория имеет реснички, которые позволяют ей двигаться. В случае же амебы передвижение осуществляется за счет ложноножек - выпячивания цитоплазмы. В рацион питания инфузорий входят бактерии, водоросли, мертвые органические вещества. Инфузории размножаются путем деления.

таковым относят инфузорий. Характерной чертой инфузорий является наличие двух ядер, каждое из которых выполняет разные функции. Также в отличие от той же амебы инфузория имеет реснички, которые позволяют ей двигаться. В случае же амебы передвижение осуществляется за счет ложноножек - выпячивания цитоплазмы. В рацион питания инфузорий входят бактерии, водоросли, мертвые органические вещества. Инфузории размножаются путем деления.

Простейшие с эластичной оболочкой тела

Следующей группой одноклеточных организмов являются простейшие с эластичной оболочкой тела. Эластичная оболочка определяет форму простейшего. Данные простейшие в основном имеют одно ядро. Представителем таких простейших является Эвглена зеленая. Данный вид обитает в пресных водоемах. Эта среда очень благоприятна для эвглены. Благодаря эластичной форме тела она может быстро передвигаться в пресной воде. Передвижение этого простейшего осуществляется за счет единственного жгутика, который действует как раскручивающийся движитель. Механизм движения напоминает движение торпеды. Эвглена зеленая питается бактериями, водорослями. Размножение происходит делением. Причем в благоприятных  условиях это простейшее может размножаться каждые сутки.

условиях это простейшее может размножаться каждые сутки.

Многообразие простейших доказывает, что микромир богат видами так же, как и макромир. И именно его изучение помогает понять, как появилась жизнь на планете.