К началу 1914 года в мире достаточно прочно сложились два противостоящих друг другу союза – Антанта, и Тройственный Союз. Союзниками по Антанте изначально являлись Франция, Россия и Англия, несколько позже к ним присоединилась Америка и Италия, а также ряд мелких государств европейского и американского континентов.

В начавшейся войне, получившей в исторических источниках наименование Первой мировой, большую роль по-прежнему играли люди, прежде всего, именитые и опытные военачальники от решений которых зависели миллионы жизней. Следует отметить, что опытные командиры имелись с обеих сторон конфликта, но военачальникам Антанты, как победившей стороне следует уделить особое внимание, разделив их согласно странам, представителями которых они выступали.

Французские солдаты и офицеры издавна славились умом, смелостью и преданностью, традиционно, люди, произведенные в высшие офицерские чины французской армии, являются лучшими представителями своего Отечества. Именно к таким людям следует отнести дивизионного генерала Жозефа Жоффра, маршалов Франции Фердинанда Фоша Анри Петэна и Луи д’Эспере.

Жозеф Жоффр – человек выдающихся способностей и не менее выдающихся стремлений, победитель сражения при Марне 1914 года. Родился Жозеф Жффр в январе 1852 года, стал известен, как участник Франко-Прусской войны 1871 года и походов с целью покорения Африканских и Азиатских земель, превращения их в колонии Франции. Будучи отличным солдатом, он сумел дослужиться до начальника Штаба, став членом Высшего Военного совета, а затем и возглавив его. С 1911 по 1914 год Жоффр занимал должность Главнокомандующего всей французской армии, а после окончания войны превратился в дипломата. Умер во Франции в 1931 году.

Фердинанд Фош – маршал Франции, родился в октябре 1851 года, прошел весь тернистый и непростой путь от солдата и до Главнокомандующего, сын обычного чиновника, никогда не задумавшегося о военной карьере. В начале войны командовал пограничным корпусом, принимавшем участие в Лотарингской операции, а также 9-й армией, принимавшей участие в знаменитом сражении при Марне. С 1915 года Фош возглавлял группу армии «Север», а в 1917 году получил должность начальника Генерального штаба, спустя год став главнокомандующим над всеми войсками союзников, благодаря чему, ими, в общем-то, и была одержана победа. Именно этот человек поставил свою подпись под знаменитым Компьенским соглашением, символизирующем окончание Первой мировой войны. В России Фош стал известен, как один инициатор иностранной интервенции, ставшей настоящим бедствием для страны, а также как единственный человек, не веривший в мирные намерения Германии, вынужденной согласиться на мир в Версале.

Анри Петэн — маршал Франции, родился в апреле 1956 года, военным стал в ранней юности, на полях Первой мировой войны прославился как победитель Верденского сражения1916 года, за что получил от российского императора орден Святого Георгия 4-й степени, впоследствии известен как предатель Франции и пособник фашистского режима, что несколько умалило, но не уничтожило его заслуги перед Родиной в Первую мировую войну.

Луи д’Эспере – потомственный военный, в чьем послужном списке немало значительных побед – таких как сражение при переправе у Мааса и битва на Марне. Родился маршал в мае 1956 года, принимал участие во многих военных конфликтах до и после Первой мировой войны, известен в России, как участник иностранной интервенции, командовавший союзными войсками, осуществившими высадку в Крыму и Новороссии.

Знаменитые русские командующие Первой мировой войны

Россия, втянутая в войну не по своей воле, предоставила союзникам по Антанте лучших солдат и главнокомандующих, благодаря деятельности которых Франция и Англия потеряли минимум солдат и ресурсов, тогда как Россия понесла колоссальные потери. Итак, среди выдающихся русских военачальников, принимавших участие в Первой мировой войне можно отметить следующих лиц:

Великий князь Николай — внук императора Николая I, с 1914 по 1915 год занимал пост Главнокомандующего всеми русскими армиями, на котором выказал себя как человек малосведущий в военном деле, капризный, своевольный и склонный к принятию необдуманных решений, дорого стоящих русской армии. И хотя история возводит князя Николая на пьедестал почета, следует отметить, что именно ему следует приписывать погромы в немецких слободах, разруху и неурядицу в армии. Был он скорее комнатным генералом, чем великим главнокомандующим, заслуживающим данных ему почетных званий и наград. После позорной сдачи врагу Варшавы и начала эвакуации Риги от командования он был отстранен и отправлен в гражданской должности на Кавказ, с целью организации там управления. После начала революции Великий князь отправился в эмиграцию, где и умер.

Алексей Брусилов — генерал русской армии от кавалерии, родился в августе 1853 года, дворянин. С начала Первой мировой войны командовал 8-й армией, направленной дл организации отпора наступавшим на всех фронтах австрийцам. Известен как спаситель русской армии отступавшей после Горлицкого прорыва весной 1915 года, а также как человек, осуществивший, так называемый Брусиловский прорыв лета 1916 года, в результате которого русским удалось разгромить соединения австро-венгерской армии. Именно Брусилова можно считать тем единственным генералом, который пройдя всю войну сумел не только сохранить честь мундира, но и заслужить уважение и любовь солдат, командование же наградило доблестного генерала Георгиевским оружием, инкрустированным драгоценными камнями. Наступившую Революцию Брусилов воспринял с большим энтузиазмом, поддержал красное движение и всю свою жизнь оказывал помощь большевикам. Умер великий русский генерал в возрасте 72 лет в 1926 году, будучи по тому времени известен не только как военачальник, но и как мемуарист.

Лав Корнилов . Мало кому известно, но генерал, поднявший в годы революции знаменитый Корниловский мятеж против Временного правительства был также и одним из значительных лиц, принимавших участие в Первой мировой войне. Лавр Георгиевич Корнилов был потомственным казаком, с началом войны ему было поручено командование 48-й пехотной дивизией, входившей в армейский корпус под командованием Брусилова. В годы войны Корнилов проявил себя как храбрый и неумолимый командир, не щадивший ни своей, ни солдатской жизни ради выполнения приказа. Подвигом, прославившим имя генерала в годы Первой мировой стало взятие хорошо укрепленной высоты Зборо, открывавшей русским армиям путь на Венгрию. Весной 1915 года Корнилов был взят в австрийский плен, откуда мог бежать только в середине лета следующего года. По возвращении из плена генерал получил из рук императора орден Святого Георгия, хотя, по мнению, многих его врагов такового не заслуживал, поскольку погубил всю вверенную ему дивизию, прозванную за несокрушимость в бою – «Стальной». После выхода России из войны, Корнилов выступает как один из инициаторов Белого движения, будучи убитым брошенной в окно его комнаты гранатой 31 марта 1918 года.

Английские главнокомандующие в годы Первой мировой войны

Армия Великобритании в сухопутной войне на Европейском фронте практически не участвовала, но, тем не менее, и среди англичан в это время выделились компетентные главнокомандующие, имя которых и сегодня не должно быть забыто. Итак, в Первую мировую войну в Великобритании выделились следующие лица, претендующие на роль первых лиц воюющего союзника по Антанте:

Дуглас Хейг – английский фельдмаршал, дворянин, носящий титул графа и виконта, прославивший себя такими известными европейскими сражениями, как битва на Сомме, Пашендейле и Стодневным наступлением армии союзников. В годы войны командовал 1-й английской армией и английскими экспедиционными силами во Франции, был известен как командующий, при котором англичане потеряли большее количество бойцов. В конце войны подчинялся непосредственно самому Фошу. Свои дни окончил мирно в собственном поместье.

Джон Френч – фельдмаршал Великобритании, известен тем, что в годы Первой мировой войны имел собственные полномочия, не подчиняясь никому из командующих союзников, получая приказы непосредственно от английского правительства. Командовал экспедиционными силами, действовал на западноевропейском театре боевых действий, участник битвы на Марне, где он проявил себя не с лучшей стороны, проявив халатную медлительность, позволившую противнику собрать силы для контрудара. Прославился также и своим участием в битве при Ипре, где было впервые в мире применено химическое оружие, потерпел поражение, потеряв большую часть солдат, за что был отстранен от командования и заменен более компетентным и сговорчивым Дугласом Хейгом. Закончил свою жизнь мирно, находясь в отставке и занимаясь написанием мемуаров.

Таким образом, Первая мировая война вывела на политическую арену немало амбициозных и подающих надежды русских, английских и французских командующих, многие из которых прожили долгую и сложную жизнь, завершив ее участием во Второй мировой войне.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И ЕЁ ГЕРОИ

(К 100-летию Первой мировой войны)

Мы рассказать хотим о той,

Нарочно кем-то позабытой,

Но не такой уж и далекой

Войне,

О Первой мировой!

Ю. Пятибат

« В этом (2014 ) году на территории России впервые отмечается День памяти воинов, павших в боях Первой мировой войны. Недооцененные в период СССР события и герои кровопролитной бойни сегодня выходят из тени, вызывая серьезный интерес со стороны ученых, а также потомков самих участников боевых действий. « Война забытая, вычеркнутая из истории, фактически впервые возвращается в официальную историографию в том масштабе, которого заслуживает»

В. Мединский

ИЗ ИСТОРИИ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Поводом для начала войны послужил знаменитый выстрел в Сараево, 28 июля 1914 года. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Но для того, чтобы эта «

маленькая война» стала Первой мировой, в неё должны были втянуться великие державы. Они к этому были готовы, но в разной степени.

Русское правительство знало, что страна к войне не готова, но и отдать Сербию на растерзание австрийцам, пожертвовав своим, завоёванным кровью русских солдат авторитетом на Балканах, Россия не могла. Император Николай II подписал указ о всеобщей мобилизации. Это было ещё не объявление войны, но грозный для Австро-Венгрии и Германии знак. И 31 июля 1914 года Германия потребовала от России в течение суток прекратить мобилизацию. Ответа на немецкий ультиматум не последовало, и 1 августа германский посол граф Пурталес привёз в российское Министерство иностранных дел ноту об объявлении войны.

Через два дня Германия объявила войну Франции, союзнице России и Сербии, а на следующий день немецкие войска вторглись в нейтральную Бельгию, чтобы через её территорию, кратчайшим путём, идти на Париж. Дальше события нарастали: 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России; 23 августа в войну вмешалась далёкая, как казалось, Япония, объявив войну Германии, а в октябре на стороне Германии выступила Османская империя, через год – Болгария… Мировая война началась, и остановить её уже не было никакой возможности: каждому участнику нужна была только победа…

Война продолжалась более четырёх лет, унеся жизни около 30 миллионов человек. После её окончания мир не досчитался четырёх империй – Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской, а на политической карте мира появились новые страны.

ГЕНЕРАЛЫ ВОЙНЫ

Так уж сложилось в народном сознании, что, сколько бы героизма не проявляли простые солдаты и младшие командиры, сражения выигрывают (и проигрывают) полководцы – фельдмаршалы, генералы… Они принимают решения, определяют стратегию будущего сражения, отправляют солдат на смерть во имя победы. Они и отвечают за исход и каждого сражения, и войны в целом…

В русской армии времён Первой мировой войны было достаточно генералов, командовавших дивизиями, армиями, фронтами. У каждого из них был свой путь, своя военная судьба, своя мера полководческого таланта.

Алексей Алексеевич Брусилов (1853

- 1926)

– человек «

военной косточки», кадровый военный. Воевал ещё в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, где отличился при взятии крепостей Каре и Ардаган. Перед Первой мировой войной он был помощником командующего войсками Варшавского военного округа (напомним, что часть Польши с Варшавой в те времена входила в состав Российской империи). Именно Брусилову довелось доказать силу русского оружия, когда летом 1916 года он, будучи командующим Юго-Западным фронтом, провёл блестящую наступательную операцию. Эта операция получила в военных учебниках название «

Брусиловский прорыв».

Что же произошло в конце мая 1916 года? Наступление на нескольких фронтах планировалось заранее, но оно ещё не было полностью подготовлено, когда французские союзники запросили о помощи: немцы наступали и грозили смять французскую армию. Союзники терпели поражение и на итальянском фронте. Помощь решено было оказать.

Барон

П. Н. Врангель

Брусилов знал, как хорошо укреплена неприятельская оборона, но решился на наступление. Он был талантливым военачальником и решил применить тактику нескольких одновременных ударов, заставив врага гадать – какой из них главный? Армия Брусилова 22 мая перешла в наступление и прорвала оборону противника сразу в четырёх местах, взяв в плен за три дня боёв больше 100 тысяч человек! Наступление русской армии продолжалось всё лето, у немцев и австрийцев была отвоёвана большая территория вплоть до Карпат. Наши потери составили около 500 тысяч человек, но противник потерял убитыми, ранеными и пленными втрое больше – до 1,5 миллиона!

Адмирал

А. В. Колчак

После таких успехов русской армии долгое время колебавшийся румынский король принял решение встать на сторону Антанты. Но даже победоносный Брусиловский прорыв не смог обеспечить Российской империи общий успех в войне. Её экономика разваливалась, власть слабела с каждым месяцем, и 1917 год, с его революциями, был неизбежен…

А что же сам Брусилов? Он снискал широкую популярность не только в армии, но и у простого народа. После Февральской революции, в мае 1917-го был назначен Верховным главнокомандующим, а потом советником Временного правительства. Он отказался участвовать в Гражданской войне на стороне Белой армии, а в 1920 году даже получил должность в Красной армии, что вызвало возмущение у многих его боевых соратников. А потомкам в наследство от прославленного генерала достались интересные мемуары о I мировой войне, которые до сих пор используют в своих работах историки.

Стоит вспомнить и начальника штаба русской армии, генерала от инфантерии (то есть пехотного генерала) Михаила Васильевича Алексеева

(1857

-1918), он был сыном простого солдата и, начав службу в 16 лет, дослужился до генеральского чина. Воевал с турками в 1877-1878 годах, с японцами в 1904-1905 годах, I мировую войну начал начальником штаба Юго-Западного фронта. С августа 1915 года стал начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего (в августе 1915 года император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего). Но фактически руководил всеми крупными операциями русских армий на германском фронте Алексеев. После Октябрьской революции 1917 года он стал одним из руководителей Белого движения, но Гражданскую войну «

не довоевал», скончавшись в сентябре 1918 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар).

Талантливыми военачальниками проявили себя во время I мировой войны и многие будущие вожди Белой армии – А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, Н. И. Иванов, Н. Н. Юденич и другие. Участвовали в сражениях I мировой и такие исторические личности (военачальники времён Гражданской войны), как адмирал А. В. Колчак (он был ещё и известным полярным исследователем), барон П. Н. Врангель, сотни других боевых генералов и офицеров.

Некоторые высшие офицеры времён Первой мировой войны пошли служить в Красную армию – М. Д.Бонч-Бруевич, С. С. Каменев. Многие прославленные советские генералы и маршалы участвовали в войне, чаще всего – унтер-офицерами и простыми солдатами.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

Знаменитый Георгиевский крест – высшая солдатская награда времён Первой мировой войны, был учреждён ещё в 1807 году, в начале Наполеоновских войн, и больше 100 лет носил официальное название «

Знак отличия военного ордена». Он вручался только за личную храбрость, проявленную в бою, а в 1913 году императорским указом получил официальное название «

Георгиевский крест», вскоре переиначенном в народе в «

Егория».

Георгиевский крест имел четыре степени отличия. Кроме того, были учреждены и особые Георгиевские медали. Солдатские «

Егории» 1-й и 2-й степеней изготавливались из золота, а 3-й и 4-й степеней – из серебра. Только в конце 1916 года, когда экономика страны оказалась в глубочайшем кризисе, было решено заменить золото и серебро похожими на них, но не драгоценными металлами.

К. Ф. Крючков

Первым в истории получил солдатского «

Георгия» унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Митрохин, отличившийся в бою с французами под Фридландом 2 июня 1807 года. А первым, кто заслужил Георгиевский крест в I мировой войне, стал Козьма Крючков, служивший в Донском казачьем полку. Встретив с четырьмя своими товарищами разъезд из 22 немецких кавалеристов, он лично убил офицера и ещё 10 врагов, получив при этом 16 ран. Награда нашла героя уже через десять дней после начала войны – 11 августа 1914 года. О герое писали газеты, его портреты вырезались из журналов и украшали стены барских квартир и крестьянских изб. Во время Гражданской войны Крючков воевал в частях Белой армии и погиб в 1919 году в бою с большевиками.

Cреди георгиевских кавалеров было много солдат, связавших свою судьбу с Красной армией. Многие из них стали со временем прославленными полководцами. Это и герой Гражданской войны Василий Чапаев (три «

Егория»), будущие маршалы: Георгий Жуков, Родион Малиновский и Константин Рокоссовский (по два креста). Полными кавалерами солдатского Георгиевского креста (награды всех степеней) были будущие военачальники И. В. Тюленев, К. П. Трубников и С. М. Будённый. Среди георгиевских кавалеров были также женщины и дети. Единственным иностранцем, награждённым всеми четырьмя степенями Георгиевского креста, был знаменитый французский лётчик Пуаре. Всего за время Первой мировой войны было изготовлено и вручено отличившимся в боях солдатам и унтер-офицерам почти два миллиона «

Егориев» всех степеней.

ДЕТИ НА I МИРОВОЙ

Дети во все времена стремились подражать взрослым. Отцы служили в армии, воевали, и сыновья играли в войну, а в случае появления реального врага всеми правдами и неправдами стремились попасть в действующую армию. Так было в Отечественную войну 1812 года; и во время обороны Севастополя в 1854-1855 годах; и в Русско-турецкую, Русско-японскую войны. и во время Первой мировой войны. Ради того чтобы попасть на фронт, готовы были бросить учёбу не только старшеклассники, но и мальчишки 12-13 лет.

В эти годы в Англии и Франции бойскауты (детское движение, объединявшее в своих рядах сотни тысяч школьников) охраняли железнодорожные вокзалы, мосты, патрулировали дороги. Но и там побеги на фронт были частым явлением. А уж про Россию и говорить не приходится! Мальчишек десятками снимали с поездов, следовавших к линии фронта, отлавливали на железнодорожных вокзалах, объявляли в розыск как «

сбежавших из дома». Большинство из них были возвращены родителям, но попадались и «

счастливчики», ухитрившиеся стать солдатами или партизанами. Многие из них вели себя как настоящие храбрецы, и заслужили боевые награды – Георгиевские кресты и медали. Портреты вчерашних гимназистов в гимнастёрках с новенькими «

Георгиями» на груди будоражили воображение их сверстников, и новые сотни «

юных бойцов» бежали на фронт. Так, в 1915 году газеты напечатали портрет мальчика-чеченца Абубакара Джуркаева, 12-летнего учащегося реального училища, ставшего лихим кавалеристом.

Некоторые мальчишки пытались действовать «

по закону»: заявления с просьбой зачислить их в действующую армию поступили от всех учащихся восьмого класса гимназии города Либавы, от половины старшеклассников Рижской и Казанской гимназий, от учащихся Пензенского рисовального училища…

Гимназист 7-го класса Мазур из города Вильна (сегодня это Вильнюс, столица Литвы) обратился к командующему 1-й армией генералу П. К. Ренненкампфу с просьбой зачислить его на военную службу. И генерал согласился! Мальчик был оставлен при штабе, где даже сделал важное усовершенствование конструкции телеграфа. А потом он погиб, как погибли во время войны миллионы взрослых солдат и сотни пробравшихся в действующую армию детей.

Малолетние добровольцы бежали из Москвы, Петрограда, Одессы, Киева, Новгорода и даже далёкого от фронта Владивостока. Бежали из деревень, казачьих станиц. Побеги на фронт были как одиночными, так и групповыми. В газетах тех лет, есть рассказ о сыне жандармского ротмистра из города Двинска, гимназисте Сосионкове, который собрал группу из восьми учащихся и отправился на войну.

Что делали мальчишки на войне? Они были ординарцами, штабными писарями, санитарами, подносили патроны, а иногда становились лихими разведчиками. Был и такой случай: шестеро мальчиков-партизан из Псковской и Новгородской губерний, пробравшись в тыл немецкой армии, воевавшей против 2-й армии генерала А. В. Самсонова, подбили из винтовки вражеский самолёт.

ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич

(1857

-1918)

Генерал, крупнейший военачальник, сын офицера, начавшего службу солдатом. Был ординарцем знаменитого генерала М. Д. Скобелева во время Русско-турецкой войны, участвовал в войне с японцами, был начальником штаба Ставки императора Николая II, а после революции – одним из создателей Белой армии.

БОЧКАРЁВА Мария Леонтьевна

(1889

-1920)

Крестьянка, первая после знаменитой Надежды Дуровой русская женщина-офицер. Участвовала в боях, награждена за храбрость Георгиевским крестом и несколькими медалями. Организовала в 1917 году « женский батальон смерти», защищавший Временное правительство. Воевала в составе армии Колчака. После его поражения расстреляна ВЧК в августе 1920 года в Красноярске.

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич

(1853

-1926)

Генерал, великолепный кавалерист, участник Русско-турецкой войны, кавалер многих боевых орденов и двух « Георгиев». Прославился во время Первой мировой войны как умелый военачальник, организатор знаменитого прорыва. После революции служил в Красной армии.

ДЕНИКИН Антон Иванович

(1872

-1947)

Военачальник, писатель и мемуарист. Один из наиболее талантливых генералов Первой мировой войны, командир « железной бригады», отличившейся в боях. После Октябрьской революции командующий вооружёнными силами Юга России, сражавшимися с Красной армией. В эмиграции написал несколько книг. Умер в США. В 2005 году его прах был перенесён в Москву и захоронен на Донском кладбище.

КРЮЧКОВ Козьма Фирсович

(1890

-1919)

Донской казак, уничтоживший в бою 11 немцев, получивший при этом 16 ран и награждённый за это первым в истории этой войны Георгиевским крестом 4-й степени. В одном из боёв Гражданской войны воевавший на стороне белых Крючков был убит.

НЕСТЕРОВ Пётр Николаевич

(1887

-1914)

Один из первых русских лётчиков, штабс-капитан, основоположник высшего пилотажа, придумавший воздушную « петлю Нестерова». Погиб в бою 26 августа 1914 года под Львовом, совершив первый в истории таран вражеского аэроплана.

РОМАНОВ Олег Константинович

(1892

-1914)

Сын великого князя Константина Константиновича, правнук Николая I, поэт, почитатель А. С. Пушкина, един"ственный член императорской семьи, погибший в Первой мировой войне. Умер от раны, полученной во время боя, за несколько часов до смерти был награждён Георгиевским крестом.

ЧЕРКАСОВ Пётр Нилович

(1882

-1915)

Капитан I ранга (посмертно), потомственный моряк, участник Русско-японской войны. Принял неравный бой с превосходящими силами противника и погиб, стоя на капитанском мостике. После этого боя немецкие корабли ушли из Рижского залива.

ПИСАТЕЛИ И I МИРОВАЯ ВОЙНА

« Писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война».

Э. Хемингуэй

Те, кто пишет о войне, в большинстве случаев знают войну не понаслышке: сами воевали, были солдатами, офицерами, военными корреспондентами. Первая мировая война подарила миру много блистательных имён, причём как с той, так и с другой стороны линии фронта. В немецкой армии воевал и даже был награждён Железным крестом за храбрость знаменитый писатель Эрих Мария Ремарк (1898

-1970), написавший роман «

На Западном фронте без перемен». Вместе с австро-венгерской армией отправился в поход против России (а потом попал в плен) автор великого романа о бравом солдате Швейке Ярослав Гашек (1883

-1923). Был военным шофёром и Эрнест Хемингуэй (1899

-1961), американский писатель, снискавший славу своими романами и рассказами.

Многие русские писатели и поэты, будучи совсем молодыми людьми во время Первой мировой войны, сражались в составе армии в офицерских или солдатских чинах, были военными врачами и санитарами: Михаил Зощенко, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв, Сергей Есенин, Константин Паустовский, Бенедикт Лифшиц, Исаак Бабель и другие. Надели военные мундиры и многие состоявшиеся к началу войны писатели. Они либо воевали в составе действующей армии (известный прозаик И. Куприн, писатель В. Светлов), либо стали военными корреспондентами, как В. И. Немирович-Данченко и детский писатель К. И. Чуковский.

Первая мировая война, оставив в их душе неизгладимый след, так или иначе, повлияла и на их творчество. Некоторых из этих авторов вы знаете, а о некоторых слышите впервые. А это значит, что есть повод найти их книги и – прочитать.

Предлагаем вашему вниманию аннотированный список:

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ

Книга «

Белые генералы» – уникальная и первая попытка объективно показать и осмыслить жизнь и деятельность выдающихся русских боевых офицеров: Деникина, Врангеля, Краснова, Корнилова, Юденича.

Судьба большинства из них сложилась трагически, а помыслам не суждено было сбыться. Но авторы призывают нас не к суду истории, и её действующих лиц. Они призывают нас понять чувства, мысли и поступки своих героев. Это необходимо всем нам, ведь история нередко повторяется.

Это не просто произведение, а своеобразная хроника времени – историческое описание событий в хронологическом порядке, увиденная сквозь призму восприятия «

детей страшных лет России» времён Первой мировой и неистовой гражданской войн.

Сложная и печальная участь дворянской семьи, задыхающейся в кровавом водовороте, под пером Михаила Афанасьевича Булгакова обретает черты эпической трагедии всей русской интеллигенции – трагедии, отголоски которой доносятся до нас, и по сей день.

Это самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как « солдатскую байку», и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искромётный текст над которым смеешься до слез, и мощный призыв « сложить оружие», и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.

Первая мировая. Канун революции. Страшное для нашей страны время. И – легенда о Балтийском флоте, совершавшем чудеса героизма в неравных боях с германской армией за Моонзунд. Легенда об отваге офицеров – и почти самоубийственном мужестве простых моряков.

Одна из самых сильных, жестких и многогранных книг Валентина Пикуля. Книга, захватывающая с первой страницы – и держащая в напряжении до страницы последней.

|

Ремарк, Э. М. На западном фронте

без перемен [Текст]: роман Т. 1 / Э. М. Ремарк. – М.: ВИТА-ЦЕНТР, 1991. – 192 с. |

Роман Э. М. Ремарка – одно из наиболее ярких литературных произведений о Первой мировой войне. Их вырвали из привычной жизни, швырнули в кровавую грязь войны. Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они – пушечное мясо. И учатся они – выживать и не думать. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми. Но пока что – на Западном фронте все еще без перемен…

Любовь и верность помогли сестрам Кате и Даше Булавиным, Ивану Телегину и Вадиму Рощину выжить в смуте революционных потрясений и огне гражданской войны. Русские люди, они полной мерой испили чашу горестей и страданий, выпавших на долю России. Их жизнь – с разлуками и встречами, смертельной опасностью и краткими испепеляющими минутами счастья – подлинное хождение по мукам с путеводной звездой надежды на темном небе.

« Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1891 -1926), книга о прославленном комдиве, герое гражданской войны, является одним из первых выдающихся произведений литературы реализма.

Роман, прославивший Эрнеста Хемингуэя. Первая – и лучшая! – книга «

потерянного поколения» англоязычной литературы о I мировой. В центре романа не война, а любовь.

Солдат влюбляется в медсестру, работающую в госпитале. Вместе они решают бежать, от возможных репрессий, которым может быть подвергнут герой. Влюбленные избежавшие смерти, вдоволь насмотревшись на войну, стремятся найти тихую гавань, бежать и жить без крови и оружия. Они попадают в Швейцарию. Вроде все хорошо, и они в безопасности, но тут героиня во время родов…

Роман повествует о классовой борьбе в годы Первой мировой и гражданской войн на Дону, о трудном пути донского казачества в революцию. Словно сама жизнь говорит со страниц «

Тихого Дона».

Запахи степи, свежесть вольного ветра, зной и стужа, живая речь людей – все это сливается в раздольную, неповторимую мелодию, поражающую трагической красотой и подлинностью.

Весь номер посвящён столетнему юбилею начала Первой мировой войны, до неузнаваемости перекроившей карту Европы, изменившей судьбы народов.

Подвиг войны

Не первый вечер пели волны

В народном море, и стонал

Стихийный ветер, мощи полный,

И к небу гимн летел, как вал;

Опять на небе пламенела

Заря, невиданно ясна,

Когда из вражьего предела

Домчалась весть войны. Война!

Война! Война! Так вот какие

Отверзлись двери пред тобой,

Любвеобильная Россия,

Страна с Христовою судьбой!

Так прими ж венец терновый

И в ад убийственный сойди

В руке с мечом своим суровым,

С крестом, сияющим в груди!

Прости, несжатый, мирный колос!

Земля родимая, прости!

Самой судьбы громовый голос

Зовет Россию в бой идти.

С. Городецкий

Еще не сорваны погоны

И не расстреляны полки.

Еще не красным, а зеленым

Восходит поле у реки.

Им лет не много и не мало,

Но их судьба предрешена.

Они еще не генералы,

И не проиграна война.

З. Ященко

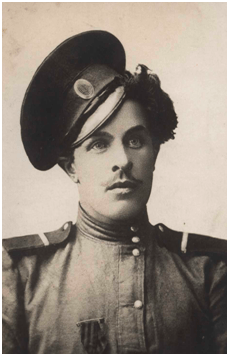

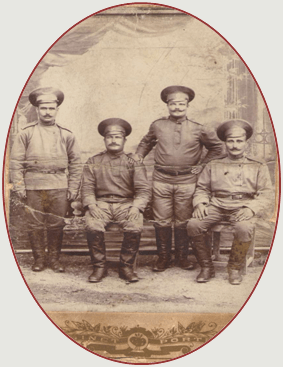

Наши земляки – участники I мировой войны

Первый слева стоит – Кульбикаян Амбарцум

Ждём вас по адресу:

346800, Россия,

Ростовская область,

Мясниковский район,

с. Чалтырь, ул. 6-ая линия, 6

Часы работы: с 9.00 до 17.00

Выходной: суббота

тел. (8

-6349) 2-34-59

е-mail:

сайт:

Первая мировая и её герои [Текст]: информационно-библиографический аннотированный список литературы для старшеклассников / МБУК Мясниковского района « МЦБ» Детская библиотека; отв. за изд. М. Н. Хачкинаян; сост.: Е. Л. Андонян. – Чалтырь, 2014. – 12 с.: ил.

Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926)

Полководец — это военный деятель, военачальник, руководя-щий во время войны Вооруженными Силами государства или крупными воинскими формированиями (например, фронтом), вла-деющий искусством подготовки и ведения военных действий. Он обязательно должен обладать талантом, творческим мышлением, способностью предвидеть развитие военных событий, волей и ре-шительностью. Не может быть полководца без богатого боевого опыта, высоких организаторских способностей, интуиции и других качеств, которые позволяют с наибольшей эффективностью ис-пользовать имеющиеся силы и средства для достижения победы.

Все выше сказанное в полной мере относится и к генералу Алексею Алексеевичу Брусилову (1853-1926).

Окончил Пажеский корпус, участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Кавказском фронте. Именно в боях этой войны Алексей Алексеевич на всю жизнь научился ценить и беречь солдатскую жизнь.

Длительное пребывание на посту командующего ар-мией много дало А. А. Брусилову. Сражения 1914-1915 гг. предоставили ему возможность испытать свои силы как военачальника в самых разнообразных ситуа-циях — и в победоносном наступлении, и в дни вынуж-денного отхода. Уже и в этот период для командующего 8-й армией в отличие от большинства его коллег-генера-лов характерно стремление к широкому маневру, обходу фланга противника, настойчивому движению вперед. Но одного стремления, конечно, было бы мало. Генерал А. А. Брусилов в эти месяцы обнаружил выдающееся умение руководить войсками, и это опять-таки выделяло его среди других военачальников Русской Армии. 8-я армия под его руководством проявила способность и к стремительному наступлению, и к упорной обороне, она сыграла видную роль в сражениях 1914-1915 гг. Авторитет Брусилова стоял уже и тогда очень высоко как в армии, так и в стра-не. Видимо, это и побудило Ставку подготовить приказ о его новом назначении.

Известие о новой своей должности Брусилов наверняка воспри-нял с радостным волнением. Какой же потомственный военный, какой же природный, с юных лет, офицер не мечтает о том, чтобы стать наконец крупным военачальником, проявить себя как полководец?! Ведь теперь под его командованием миллион вооружен-ных людей и сотни генералов. Сможет ли он повести их за собой? И главное — привести их к военному успеху?

С этими чувствами он готовился проститься со своими старыми боевыми товарищами.

В последнем приказе по 8-й армии от 24 марта, сообщая о своем отъезде, Брусилов писал: «Доро-гие боевые товарищи: генералы, офицеры и нижние чины доблестной Восьмой армии! 20 месяцев Великой войны я был во главе вас, с вами вступил в Австро-Венгрию, с ва-ми доходил и до Венгерской равнины... Я сроднился с ва-ми, особенно с 8-м армейским корпусом и дивизией же-лезных стрелков, неизменно все 20 месяцев бывшими под моим командованием...»

Войска Юго-Западного фронта стали активно готовиться к наступлению.

Тщательно выбирались и оборудовались огневые позиции и наблюдательные пункты артиллерии. Детально разрабатывались планы стрельбы. На все периоды боя каждой батарее были известны все цели, которые ей предстояло обстре-ливать.

В тылу обучались войска: были построены участки полиций, подобные австрийским, и здесь пехота и артил-лерия тренировались в технике совместных действий при прорыве. Солдат обучали метанию ручных гранат, пре-одолению проволочных заграждений, захвату и закреп-лению участков позиций.

Отлично сработала и русская военная контрразведка. Она парализовала действия вражеской агентуры и командования противника были только самые общие данные о Юго-Западном фронте.

Подготовка к операции была образцовой.

22 мая 1916 г. началось наступление Юго-Западного фронта, вошедшее в историю как Брусиловский прорыв.

В ходе Брусиловского наступления противник потерял убитыми и ранеными ипленными 1.500.000 солдат и офицеров, из них 1.200.000 австро-венгерские войска, 200.000 германские. Трофеями рус-ских стали 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов, миллионы снарядов и патронов, десятки тысяч лошадей. Потери русских войск в ходе победного наступления составили 477.967 солдат и офицеров, из них 62.155 убитыми, 376.910 ранеными и 38.902 пленными.

Чтобы ликвидировать Брусиловский прорыв и спасти Вену от грозившей ей военной катастрофы, германское и австро-венгерское командование сняли с Западного и Итальянского фронтов в общей сложности 30,5 пехотных и 3,5 кавалерийских дивизий. То есть речь шла о нескольких сотнях тысяч людей. Это серьезно облегчило поло-жение французов под Верденом и итальянцев в Трентино: такую убыль в силах наступающего неприятеля они ощутили сразу. Более того, перед войсками Брусилова оказались две турецкие дивизии. Австро-Венгрия и Германия потерпели очередное тяжелое поражение в Галиции и Буковине. Боеспособность Австрийской армии была окончательно подорвана и следующие два года войны она уже не могла предпринять сколько-нибудь значительное наступление и удерживала она фронт только с помощью Германской армии, которой тоже сильно досталось.

Фронт врага был прорван на ширине 340 километров, глубина прорыва достигла 120 километров. Войска Брусилова продвигались со скоростью 6,5 км. в сутки, и к осени 1916 г. было занято 25 тысяч кв. км. территории Галиции.

Таким образом, Брусиловский прорыв явился коренным переломом в войне, стало ясно, что Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария обречены на поражение. Оно было лишь вопросом времени.

На Западе наметился огромный интерес к России. Союзники говорили с неистощимой силе русского народа-богатыря, который в очередной раз (который по счету?) продемонстрировал миру свою загадочную душу. Казалось, Россия опять спасет Европу и мир, как спасла в 1813-1814 годах. Казалось, война почти выиграна…

Военному искусству наступления Юго-Западного фрон-та дало очень многое. Это была первая успешная фрон-товая наступательная операция, проведенная в условиях позиционной войны. Несколько раздельных, но одновре-менных ударов, наносившихся на широком фронте, это была новая оперативная форма, позволившая Бруси-лову взломать оборону врага. Противник метался от од-ного участка к другому, не имея возможности определить сразу, где наносится главный удар.

Отличительной чертой наступления Юго-Западного фронта в сравнении с другими операциями, предприняты-ми ранее на русском фронте, была большая подготовительная, работа, в которой участвовали все командные инстанции, от главнокомандующего до командиров взво-дов. Брусилов добился того, что на фронте была проведе-на тщательная разработка тактического взаимодействия поиск и скрытно сосредоточены силы и средства в местах главных ударов. Обучение пехоты на специально создан-ных, по типу неприятельских, позициях, построение ис-ходных плацдармов, максимально приближенных к про-тивнику, обеспечило достижение крупного начального успеха.

Достоинства операции становятся еще заметнее, если мы укажем на то, чего не было в распоряжении Брусилова. Несомненно, что для развития успеха на Луцком на-правлении, как и на участках главных ударов в других армиях, ему не хватило резервов. Армии Юго-Западного фронта занимали широкие участки; отсутствие резервов приводило к необходимости останавливаться, перегруппи-ровывать войска. И все же операция, начатая и развивав-шаяся без резервов, при недостатке боеприпасов и незначи-тельном превосходстве над врагом в артиллерии, принес-ла успех. Это свидетельствовало как о доблести и выучке русских войск, так и о высоких качествах командного со-става, в первую очередь Брусилова.

В наступательной операции Юго-Западного фронта впервые было осуществлено тесное взаимодействие артил-лерии и пехоты. Под руководством главкома была раз-работана и, главное, успешно применена «артиллерийская атака»: идущую в наступление пехоту артиллерия сопро-вождала не только огнем, но и колесами. Сочетание так-тических приемов пехоты с умением использовать артил-лерию давало возможность прорвать неприятельские по-зиции.

Непре-ложный факт: наступление Юго-Западного фронта летом 1916 г., бесспорно, принадлежит к наиболее ярким и поучительным операциям Первой мировой войны. После этой операции главнокомандующий Юго-Западного фрон-та твердо встал в ряд с выдающимися военачальниками Русской Армии, а это кое-что значит! Брусилов был по-следним из полководцев старой Русской Армии, опыт кото-рого обогатил русское военное искусство.

Одной из причин успеха Брусилова была его вера и Русскую Армию, в русского солдата, в его прекрасные боевые качества и они оправдали это доверие. Веру в победу Брусилов сумел внушить большинству своих подчиненных.

Брусилов сумел найти приемы ведения операции по прорыву укрепленной полосы противника, которые впол-не отвечали поставленной задаче и конкретной обстанов-ке. Не следует забывать, что знаменитый маршал Фош использовал этот опыт в операциях 1918 г., сокру-шивших германскую армию. В советской военной науке опыт операции Юго-Западного фронта тщательно изучался в 20-30-е гг. и послужил материалом для разра-ботки теории прорыва укрепленных полос. Конкретное воплощение и дальнейшее развитие идеи Брусилова можно обнаружить приизучении крупнейших стратеги-ческих операций Красной Армии в годы Великой Оте-чественной войны, например в Белорусской наступательной операции «Багратион» в 1944 г.

Воздается должное полководческому искусству Бру-силова и в зарубежной литературе. Успех его войск тем более разителен для западноевропейских авторов, что они достигнуты в то время, когда на Западном фронте пре-красно вооруженные и снабженные войска противобор-ствующих сторон не могли решить проблемы прорыва фронта, когда захват нескольких десятков метров вражеских траншей после ожесточенной бомбардировки и обиль-ного кровопролития расписывался в газетах как крупный, блестящий успех. На таком фоне продвижение армий Брусилова на многие десятки километров (а на юге, в Буковине, и на сотни), захват 500 тысяч пленных, несомненно, следовало оценивать как потрясаю-щее достижение. Термин «Брусиловское наступление» («Brussilowanqriff», «the Brussilov offensive», «offensive de Broussilov») вошел в энциклопедии и научные труды. А. Тейлор называет брусиловское наступление «единствен- но успешной операцией первой мировой войны, названной в честь генерала».

И вообще А. А. Брусилов на протяжении всей войны активно использовал многие новинки военной техники - авиацию, тяжелую артиллерию, химическое оружие, броневики.

Брусиловский прорыв является предтечей замечательных прорывов , осуществленных Красной Армией в Великой Отечественной войне.

— генерал-лейтенант М. Галактионов Предисловие к «Моим воспоминаниям» Брусилова, 1946 г.

После революции А. А. Брусилов остался не удел, но в 1920 г., после начала советско-польской войны, вступил в Красную Армию и служил в ней до самой смерти в 1926 г.

В этот же день РВС республики постановил принять расходы по похоронам на свой счет и ходатайствовать перед Совнаркомом СССР о назначении персональной пенсии вдове Брусилова.

18 марта в «Правде», «Красной Звезде» и других газетах появились некрологи о А. А. Брусилове. «Правда», давая высокую оценку личности покойного, одного из наиболее выдающихся представителей Русской Армии, внесшего вклад в строительство Советских Вооруженных Сил, под-черкивала, что весь Реввоенсовет республики уважал Брусилова, «ценил его глубокий ум, прямоту его взгля-дов, его искреннюю лояльность по отношению к Совет-ской власти».

В 12 часов дня 19 марта у квартиры покойного вы-строился почетный эскорт: рота пехоты, эскадрон кава-лерии и полубатарея артиллерии. Среди присутствовав-ших — делегация РВС республики во главе с А. И. Его-ровым и С. М. Буденным. Они возлагают на гроб А. А. Бруси-лова венок с надписью: «Честному представителю старого поколения, отдавшему свой боевой опыт на службу СССР и Красной Армии, А. А. Брусилову от Реввоенсовета».

В полдень гроб с телом покойного ставят, как и поло-жено исстари, на артиллерийский лафет, и траурный кор-теж направляется к Новодевичьему монастырю. Перед воротами — траурный митинг. А. И. Егоров от имени Реввоенсовета характеризует роль А. А. Брусилова в борьбе с поляками. С. М. Буденный говорит о заслугах покойного в организации красной конницы, Г. Д. Гай, выступая от Военной академии имени М. В. Фрунзе, вспоминает о роли А. А. Брусилова в Первой мировой войне. Гроб с телом А. А. Брусилова через ворота вносят на территорию Новоде-вичьего монастыря.

Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой мировой Олейников Алексей Владимирович

4. ГЕНЕРАЛЫ ГЕРМАНСКОГО БЛОКА, ПОГИБШИЕ И ПОПАВШИЕ В ПЛЕН НА РУССКОМ ФРОНТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Потеря генерала - свидетельство крупной боевой неудачи соединения, зачастую доказательство того, что противник нарушил структуру и управление бригады, дивизии либо корпуса (хотя случайная гибель генералов тоже имела место быть).

Во все времена плененные генералы являлись, наряду с захваченными знаменами, орудиями (а во время Первой мировой войны и пулеметами) одним из самых значимых видов боевых трофеев. Мы объединили в статье информацию по убитым и пленным генералам - будучи полностью выведены из строя (пленные на весь период войны), они являются в данном случае безвозвратными потерями противника в период Великой войны на Русском фронте. Выведение из строя представителя генералитета противника - показатель боевой результативности русской армии, ее успешности.

Мы рассмотрели лишь некоторые документально установленные случаи пленения либо гибели генералов Германии, Австро-Венгрии и Турции в годы Первой мировой войны на Русском фронте. Учитывая слабую изученность проблемы, она является весьма перспективной для дальнейшей научной разработки.

Исследуя генералитет Астро-Венгрии и Турции, хотелось бы отметить тот факт, что ряд генеральских должностей в их армиях занимали штаб-офицеры - например, в 15-й пехотной дивизии австрийцев оба командира бригад были полковники, а у турок даже дивизиями часто командовали не генералы (командир корпуса Исхан-паша, плененный под Сарыкамышем, - лишь генерал-майор). Если бы не это обстоятельство, количество «генеральских трофеев» русской армии было бы больше.

Особое затруднение представляет установление количества пленных генералов турецкой армии. Необходимо учитывать прежде всего количество плененных пашей: в нашем случае паша - это генерал. Необходимо принимать во внимание и должность пленного - дивизионный командир это фактически генерал, даже если он по чину и полковник.

Германские генералы

Восточно-Прусская операция 4 августа - 1 сентября 1914 г., оперативно неудачная для русской армии, знаменательна целом рядом замечательных тактических побед русских войск. В военно-исторической науке отмечается в этой связи: «По своей поучительности Восточно-Прусская операция является одной из наиболее интересных операций маневренного периода мировой империалистической войны 1914–1918 гг. На полях Восточной Пруссии в кровопролитных боях проверялись военная доктрина и боевая выучка двух наиболее сильных противников. Русские войска по уровню своей тактической подготовки ни в какой степени не уступали германцам в период всех боев в Восточной Пруссии, нанеся германцам ряд тяжелых поражений» {679} .

Во время Восточно-Прусской операции был убит как минимум 1 германский генерал.

Генерал-майор Ф. фон Тротта, командир 1-й пехотной бригады 1-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса 8-й армии был убит 17 августа у Мальгаофена в бою с прорывающимися из окружения частями русской 2-й армии.

В полдень 17 августа в районе между Мушакен и Валлендорфом произошел упорный бой частей германской 1-й пехотной дивизии с русской группировкой, выходящей из окружения. Германские пехотинцы 42-го полка атаковали русскую батарею, но были расстреляны. После ввода в бой германской артиллерии батарея была подавлена, но русская пехота ушла.

В одном км юго-западнее Мальгаофена преследующие русских части генерала Ф. Тротта сделали привал. Во время привала прорывающаяся русская часть и атаковала противника. Генерал был убит, а его бригада разгромлена и рассеяна. Пришедшая в беспорядок германская пехота какое-то время вела перестрелку между собой. Материалы германского Рейхсархива свидетельствуют, что в тяжелой схватке у Мальгаофена кроме генерала были убиты 2 батальонных командира, а потери были очень большие {680} .

В ходе Галицийской битвы 5 августа - 13 сентября 1914 г. также погиб германский генерал. Противник для стабилизации обстановки задействовал на фронте разбитого австрийского 10-го корпуса германский Силезский ландверный корпус генерала пехоты Р. фон Войрша. В сражении у Тарнавки и сразу после его завершения русскими корпусами было взято до 5 тыс. пленных {681} , из них около половины германцев, немцами и австрийцами было утрачено огромное количество орудий. Показательно, что потери ландверного корпуса (8 тыс. человек в 2 дивизиях за 2 дня боев у Тарнавки) {682} немцы считают одними из наиболее тяжких потерь, приходившихся на соединение в 1914 г.

Генерал-лейтенант Ф. фон Буссе, командир 21-й запасной бригады Силезского ландверного корпуса, был убит 26 августа у Тарнавки (северный фас Галицийской битвы). Обстоятельства гибели генерала неизвестны, но сохранилось интересное свидетельство очевидца о позициях противника, захваченных русскими войсками: «Позиции за деревней Тарнавкой… представляли картину ужасного разрушения. Попавший в одну из неприятельских мортир наш гаубичный снаряд подбросил эту 150-пудовую махину, перекинул ее через окоп и отшвырнул на расстояние десяти сажень. Подбитое орудие лежало хоботом вверх. В другом месте снаряд попал в зарядный ящик, вызвав сильнейший взрыв. Среди трупов лошадей, лежавших здесь вповалку, обнаружено пять изуродованных тел пруссаков со снесенными головами. Тут же, недалеко от правофлангового орудия, лежал скрюченный труп немецкого генерала» {683} . Вероятнее всего, это и было тело генерала фон Буссе.

15 сентября в период успешной для русской 10-й армии Первой Августовской операции был убит генерал-майор Адольф Брентгаут, командир 70-й сводной ландверной бригады.

13 октября у Биалини (бои на Равке) был убит генерал-майор Ф. фон Массенбах, командир 19-й ландверной бригады 18-й ландверной дивизии. Для германцев бои на Равке - часть Польской кампании 1914 г., для русских - часть Варшавеко-Ивангородской операции, одной из наиболее удачных стратегических операций русской армии в мировую войну.

В «Кратком описании боевых действий в Варшавском районе» подводились некоторые итоги этой операции до перехода русских армий в общее наступление, т.е. в собственно Варшавском сражении: «…Наши войска, энергично преследуя противника, успели уже захватить в плен 1 генерала, обер-шталмейстера Саксонского короля… и королевский автомобиль…» {684}

Интересен вопрос о наличии обер-шталмейстера в рядах наступающих германских войск. Дело в том, что противник был настолько уверен в своей победе и скором падении Варшавы, что при войсках находился церемониймейстер саксонского двора, в распоряжении которого был придворный автомобиль. На этом автомобиле должен был быть осуществлен торжественный выезд короля Саксонского или наследника престола из Варшавского дворца в кафедральный собор Святого Иоанна. Предполагалось, что этот монарх (или его кронпринц) будет короноваться короной польских королей саксонского дома, в старину занимавших польский трон. Но, к несчастью для саксонцев, русские казаки захватили и автомобиль и церемониймейстера.

Речь идет о захваченном в плен высокопоставленном германском генерале - плененном в г. Лович 8 октября 1914 г. шталмейстере саксонского короля Фридриха-Августа генерал-лейтенанте фон Гауке.

Хоть и не строевой генерал, фон Гаук тем не менее являлся действующим генералом германской службы. Генерал был поселен в Ташкенте, а в 1915 г. стоял вопрос о применении к фон Гауку режима содержания в дисциплинарной роте (как ответной реакции на притеснения немцами захваченного ими варшавского губернатора барона Корфа) {685} .

В период осенних боев в Восточной Пруссии (для русских - Второй поход в Восточную Пруссию), успешных для русских войск, в боях у Романова 15 октября был ранен (умер от ран 28 октября) генерал-майор П. фон Бланкенсе. Он являлся командиром 98-й резервной бригады 49-й резервной дивизии 25-го резервного корпуса 8-й армии. Германцы понесли в осенних боях в Восточной Пруссии крупные потери - от 15 до 20 тыс. человек {686} к середине октября.

Самой тяжелой в плане потерь является для германского генералитета Лодзинская операция 29 октября - 6 декабря 1914 г. Лодзинская битва имела важное стратегическое значение как по конфигурации, так и по количеству задействованных войск и переброшенных резервов. Это время наиболее тяжелых потерь германской армии на Русском фронте в кампанию 1914 г. Общие потери германских войск в Лодзинской битве - свыше 100 тыс. человек - из них 36 тыс. «похоронено на местах боев» {687} .

В самом начале Лодзинской операции 30 октября у Влоцлавска (бой с частями 5-го Сибирского армейского корпуса 1-й армии) был убит генерал пехоты А. фон Бризен {688} , начальник 49-й резервной дивизии 25-го резервного корпуса 9-й армии. Германский источник так передавал степень ожесточенности влоцлавского боя: «С наступлением темноты в западных предместьях Влоцлавска шел крайне ожесточенный бой, штыки и приклады делали свое дело» {689} .

За время боя у Влоцлавска и отхода 79-я дивизия 5-го Сибирского армейского корпуса потеряла свыше 3 тыс. человек убитыми и ранеными, до 1,2 тыс. пропавшими без вести, 8 орудий и 13 пулеметов, или до 22% личного состава. 50-я дивизия потеряла свыше 7,8 тыс. убитыми и ранеными, 7 орудий и 8 пулеметов (до 60% своего состава {690}). Серьезно пострадали и немцы.

Германский источник так рисует картину гибели генерала: «С чувством победителя генерал фон Бризен, который сам управлял атакой, сначала на правом, а потом и на левом фланге своей дивизии, проехал верхом за насыпь железной дороги и отдал своему штабному конвою приказание разведать ведущий через Згловиончку в городе мост. Галопом помчались по мостовой, как вдруг из всех домов был открыт огонь. Четыре лошади свалились на мостовую, придавив своих седоков. Дивизия лишилась своего смелого начальника. Раненный в шею генерал фон Бризен умер тут же смертью героя» {691} .

Очередной начальник дивизии генерал-лейтенант Ф. Вайнкер фон Данкешваиль ненадолго пережил своего предшественника. Командир 49-й резервной дивизии 25-го резервного корпуса 9-й армии Ф. Вайнкер фон Данкешваиль погиб 10 ноября в бою у Борово. В данный период времени дивизия входила в состав ударной группы германских корпусов под командованием генерала пехоты Р. фон Шеффер-Бояделя (25-й резервный корпус, 3-я гвардейская дивизия, 1-й кавалерийский корпус). Группировка 9 ноября попала в окружение, из которого 11 ноября ценой больших потерь ей все же удалось вырваться. Всего за время боев в окружении и прорыва из котла группа потеряла 87,5% своего состава.

Германский историк так пишет об участи 49-й дивизии: «Неделю тому назад дивизия лишилась своего начальника. После него ею командовал генерал-лейтенант фон Тизенгаузен. В этот день, под вечер, в самый разгар боя командование принял новый начальник, генерал-лейтенант фон Венкер… Не предчувствовал он, что и его тут в Борово постигнет такая же геройская смерть, как и его предшественников… К концу дня 21 ноября (нового стиля. - А.О.) он (Ф. Вайнкер фон Данкешвайль) находился под сильнейшим огнем у ветряной мельницы севернее Рзгова; потом, находясь под таким же огнем в доме священника, он стал получать одно печальнее другого донесения, сначала о гибели 1-го баталиона 225-го полка, затем о серьезных атаках русских на фронте южной группы, о потере 9-й батареи и о связанном с этим прорыве на позиции дивизии…» {692} Погиб генерал в период прорыва дивизии из лодзинского «котла»: «Генерал фон Венкер перешел через улицу (д. Борово. - А.О.), чтобы посмотреть, что делается с его дивизией. Насколько мог охватить его глаз, он увидел картину полного опустошения. Русская артиллерия вовсю обработала широкую, прямую как стрела, улицу. Всюду лежали опрокинутые разбитые или плотно осевшие повозки, валялись лошади и мертвые обозные. Вдруг среди домов раздался треск пулеметов, и генерал упал замертво на землю. Бывший с ним генерального штаба майор был тяжело ранен; их унесли в дом. Вторично за короткий срок генерал-лейтенанту фон Тизенгаузену в трудную минуту пришлось вступать в командование дивизией… Обозные и лошади падали массами. Многих из эвакуированных ночью раненых неприятельская пуля освободила от страданий» {693} .

В итоге: «Генерал-лейтенант фон Венкер, как лев бросался на противника, но его авангард был уничтожен, оставшись без поддержки и с востока, и с запада; не было существенной помощи и с тыла. Он сам был убит; его верный начальник штаба, офицер генерального штаба ранен» {694} .

12 ноября у Згержа под Лодзью был убит генерал-лейтенант О. фон Хеннинг, командир 35-й пехотной дивизии 17-го армейского корпуса 9-й армии.

У Замичков (Польша) 29 ноября погиб генерал-майор фон Мартин, командир 125-го пехотного полка 26-й пехотной дивизии 13-го армейского корпуса.

Список погибших на Русском фронте в 1915 г. германских генералов открыл генерал-майор П. фон Типпельскирх, командир 69-й пехотной бригады 36-й пехотной дивизии 17-го армейского корпуса. Он был убит 9 января, в ходе тяжелых боев на Бзуре (Польша). Бои на Бзуре были одними из самых кровавых на Русском фронте. В ходе этого сражения противник пытался прорваться к Варшаве. Бои отличались невероятным упорством. 2-й Сибирский армейский и 6-й армейский корпуса 2-й армии противостояли пяти германским (17, 2, 20-й армейские, 1-й и 25-й резервные). В первом и служил генерал фон Типпельскирх.

Августовская операция 25 января - 13 февраля 1915 г. 1915 г. (для германцев - «Зимнее сражение в Мазурии») - фактически одно из наиболее удачных коалиционных сражений для Антанты, знаменовавшее крупные переброски войск противника на бесперспективный для него театр военных действий, где они не смогли добиться результата. Снега и доблесть русских войск поглотили энтузиазм и мощь германского ударного кулака, но без какого осмысленного результата для противника. Но оперативно сражение было неудачно для Северо-западного фронта - погиб в окружении 20-й армейский корпус русской 10-й армии. Прорывающийся из окружения корпус нанес ряд поражений германским войскам и серьезно потрепал противника. Так, в боях у Махарце части русской 27-й пехотной дивизии разгромили три полка германской 42-й пехотной дивизии 21-го армейского корпуса. Э. фон Людендорф писал: «…авангард 21-го армейского корпуса… продвинулся далеко вглубь леса. Но здесь его смяли отходящие с запада на восток русские колонны и частью взяли в плен» {695} .

Немецкие архивные материалы фиксировали общие потери 21-го армейского корпуса в 120 офицеров и 5,6 тыс. бойцов, отмечая, что погиб 1 генерал и были ранены 2 полковых командира {696} . На одну 65-ю пехотную бригаду приходилось 60 офицеров и 2 тыс. бойцов {697} .

Потеря генерала и ранение в бою старших офицеров свидетельствовали о серьезном поражении бригады противника. Этой бригадой и командовал генерал-майор Э. фон Эсторфф. Командир 65-й пехотной бригады 21-го армейского корпуса 10-й армии был убит в бою 7 февраля 1915 г. у м. Рудавка.

Русский фронтовик так описывал эти события: «Дольше всех продержался арьергард корпуса (20-го. - А.О.). Он был сформирован 20 (7) февраля под командой начальника штаба 27-й дивизии, в составе десяти рот 112-го полка (около 1200 человек), четырех рот 110-го и четырех рот 210-го полков (всего в восьми ротах около 800 человек), 8 пулеметов и 8 батарей… На ночь начальник арьергарда одну батарею поставил повзводно прямо в стрелковые окопы в наиболее опасных местах для придания устойчивости своей истомленной пехоте. Благодаря этой мере были удачно отбиты две ночные атаки. Эти орудия, по заявлениям немцев, наносили им большие потери. Здесь был убит командир 42-й пехотной дивизии, державшийся в передовых частях наступавших (это ошибка: погиб командир бригады. - А. О.)» {698} .

Германский источник отмечает: «…65-й пехотной бригаде не удалось отбросить противника, хотя она вполне сознавала важность поставленной ей задачи, так как еще 15-го (нового стиля. - А.О.), с наступлением сумерек слышно было в юго-восточном направлении движение телег. Русские, прикрываясь лесом, следуя непосредственно за бригадой, двинулись по большой дороге на Гродно. Командир бригады генерал-майор фон Эсторфф послал 1-й батальон 17-го пехотного полка в Сайонек для прикрытия левого фланга. До утра 16-го не удалось восстановить связи с этой частью. Она была, как мы уже позже об этом узнали, уничтожена русскими. Вновь мы увидели храбрецов этого батальона уже мертвыми и ранеными. Знамя батальона полагали первоначально пропавшим, и только после долгих поисков его нашли под грудою тел. Верные своей присяге, они до последнего вздоха бились за этот символ верности. Офицеры-ординарцы и патрули, высланные 65-й бригадой на большую дорогу на Сейны в ночь с 15–16 для связи со штабом 42-й пехотной дивизии, принуждены была у Серскиляс возвратиться назад без сведений, т. к. были встречены огнем. 65-я пехотная бригада, лишившись всякой связи со своими войсками, была отрезана. Как же могло это случиться?» {699} .

Фактически генерал фон Эсторфф, участвовавший в операции на окружение русского 20-го армейского корпуса, сам попал в окружение со своей бригадой. При попытке прорыва у дер. Борова он и погиб. Это был второй «слоеный пирог» после Лодзинского «котла». Русские войска не бездействовали, не ждали своей гибели в окружении - они действовали по возможности максимально активно.

Генерал пехоты В. фон Дитфурт, командир 34-й ландверной бригады 1-й ландверной дивизии 8-й армии, будучи ранен у Стависок в ходе Второй (или Зимней) Праснышской операции, умер от ран 26 февраля 1915 г. Победоносное для России Праснышское сражение 7 февраля - 17 марта 1915 г. знаменательно не только большими трофеями русских войск, но и тем, что в значительной мере были устранены последствия тактически неудачного Второго Августовского сражения.

25 апреля 1915 г., опять-таки в ходе боев с войсками Северо-Западного фронта у мест. Кракинов (Шавельский район), был убит генерал-майор Э. Фрайхер фон Крельсгейн, командир 5-й баварской кавалерийской бригады Баварской кавалерийской дивизии. Погиб генерал в ходе весеннего вторжения армейской группы генерал-лейтенанта О. фон Лауенштейна в Прибалтику (в составе группы 3 кавалерийские (6-я, 3-я и Баварская) и три пехотные (78, 36 и 6-я резервные) дивизии).

Генерал присутствовал в боевых порядках своих войск. В ходе завязавшегося кавалерийского боя, которыми изобиловали маневренные боевые действия в Прибалтике, эскадрон русского 5-го драгунского Каргопольского полка (5-я кавалерийская дивизия) атаковал со стороны Поневежа два эскадрона вюртембергских шволежеров (арьергард бригады, главные силы которой уже переправились через реку). В ходе боя 40 германцев было зарублено. Среди убитых - генерал-майор Э. Фрайхер фон Крельсгейн. Немцы следующим образом комментируют гибель своего генерала: он «был тяжело ранен во время этой атаки пикой и к вечеру скончался в Бейсагола, где был на следующий день похоронен. Баварская кавалерийская дивизия потеряла в лице этого генерала выдающегося начальника, который уже неоднократно отличался в особенно затруднительных случаях обстановки» {700} .

10 августа 1915 г. был тяжело ранен в боях у Бусмице (район Слонима) и умер от ран 4 октября 1917 г. генерал-майор Хуммитш, командир 133-го ландверного пехотного полка 18-й ландверной дивизии.

Генерал-майор Вольф фон Хеллдорф, инспектор связи Южной германской армии, умер 26 сентября 1915 г. во Франкфурте-на-Майне от ран, полученных на Русском фронте.

15 ноября попал в плен и покончил с собой генерал-майор Зигфрид Фабариус, командир 82-й резервной дивизии. Штаб 82-й резервной дивизии стал жертвой ночной атаки одного из т. н. «партизанских отрядов», сформированных на Северном, Западном и Юго-западном фронтах из регулярных подразделений и добровольцев и имевших задачей осуществление диверсионных и поисковых действий в ближнем тылу противника. Один из таких отрядов юго-западнее Пинска (у Невеля) атаковал господский дом, где располагался штаб германской дивизии.

Набег на местечко Невель и захват в плен начальника 82-й германской резервной дивизии вместе со штабом был самой успешной операцией русских партизан в Первую мировую войну. Начальник этой дивизии - единственный строевой генерал германской императорской армии, оказавшийся (пусть и кратковременно) в русском плену.

Набег был проведен партизанскими отрядами 7-й, 11-й кавалерийских, Сводно-гвардейской, 1-й Терской, 1-й Донской и Оренбургской казачьей дивизий, а также Сводным партизанским отрядом в ночь с 14 на 15 ноября 1915 г. Операция проводилась к северу от Припяти, после предварительной разведки района Хойно - Жидча - Невель, в 25 верстах к юго-западу от Пинска.

Выбор района действия, по свидетельству очевидца, был вызван тем, что «так как в 1915 году весь фронт представлял из себя сплошной окоп, как со стороны противника, так и у нас, и единственным местом, где окопы были с перерывами, был район Пинских болот».

Партизаны построили понтонный мост: две пары лодок, поставленные вдоль реки, закрепили канатом и кольями - на этих лодках устроили настил из досок такой ширины, чтобы можно было проходить рядами. Все эти работы производились скрытно крестьянами под наблюдением офицера. Вооружение партизан - винтовки и карабины (кубанцы кроме карабинов оставили при себе кинжалы), ручные гранаты, а офицеры - револьверы.

Деревня Невель - главный объект набега - была уничтожена артиллерийским огнем в прежних боях, а расквартированный в ней немецкий пехотный полк помещался в благоустроенных землянках. 2 эскадрона кавалерии размещались в больших амбарах, где когда-то хранился хлеб. Штаб находился в фольварке (помещичьем доме).

Атакующие были организованы таким образом, что часть отрядов (Невельская группа) вели бой в населенном пункте, другие обеспечивали операцию - ими были уничтожены посты и заставы противника к западу от д. Жидчи и отбито движение роты пехоты немцев от Жидчи к д. Невель и полуроты от д. Перекладники к переправе. К 2 часам 30 мин партизаны достигли леса севернее д. Невель, и, развернувшись против ее северной окраины, стремительным ударом, сняв посты противника, без выстрела ворвались в Невель - и после кратковременного, но ожесточенного штыкового боя овладели ею. Германские дозоры были уничтожены, и партизаны, расходясь по землянкам, закалывали спящих немцев или, не заходя в помещения, бросали туда ручные гранаты. После первых 10–15 минут сонные немцы выскакивали из землянок, в большинстве случаев без оружия, и погибали, так как пленных не брали.

В общей сложности было переколото, погибло в огне и от ручных гранат около батальона пехоты германского 271-го резервного полка с обозными и парковыми командами, в том числе до 20 офицеров, уничтожено до 100 лошадей, захвачен штаб 271-го полка и находившийся там начальник 82-й резервной дивизии генерал 3. Фабариус. Захваченные в штабе важные документы и карты выясняли группировку германских войск в районе юго-западнее Пинска.

Пленил генерала отряд 11-й кавалерийской дивизии, начальником которого был штабс-ротмистр А.А. Остроградский. За уничтожение расположенного в фольварке штаба 82-й германской резервной дивизии и пленение начальника дивизии командир партизанского отряда 10-й кавалерийской дивизии штабс-ротмистр Остроградский был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (В.П. 12.01.1917).

Очевидец так вспоминал об атаке штаба: «Шли мы в пешем строю. Приблизительно через полтора часа, когда мы подошли к имению, мы бесшумно сняли посты ничего не ожидавших часовых. В темноте они приняли нас за своих. Моему взводу было назначено атаковать центральное здание - помещичий дом, - в котором размещались офицеры штаба, была столовая, канцелярия и телеграфисты. Все подробности размещения штаба были нам заранее сказаны, из чего можно было заключить, что наша разведка заранее установила все детали объектов нашего нападения.

Так, без выстрелов и крадучись, мы приблизились к стеклянной галерее барского дома, за окнами которой были видны работающие у аппаратов телеграфисты. Ворвавшись внезапно в галерею через открытые двери, мы также без выстрела захватили телеграфистов, которые от изумления даже не успели поднять руки. Не задерживаясь, мои люди пробежали в приемную, довольно широкую, через которую как раз шел с подносом со стаканами солдат-вестовой. Бедняга не успел даже и вскрикнуть, как был приколот штыком. Подбежав к дверям офицерской столовой, мы увидели сидевших за отдельными столиками после ужина офицеров, часть которых сидела и за центральным большим столом. В этот момент кто-то бросил гранату через окно снаружи, и здесь произошла короткая и кровавая борьба, так как некоторые офицеры стали отстреливаться. Некоторые из них пытались выскочить из окон или выбежать в другие двери, но всюду натыкались на наших солдат… лежал в кровати немецкий генерал, начальник дивизии, фон Фабариус. Буквально сорвав его, раздетого, с кровати и кое-как прикрыв одеялом… потащили его через коридор во двор дома.

Как сейчас помню, в момент нападения в столовой один из немецких офицеров на чисто русском языке крикнул: “Это ночное нападение бандитов!” - и тут же выстрелом из винтовки был убит. Таким же внезапным было нападение и на эскадроны прикрытия штаба, где люди легли уже отдыхать. В паническом ужасе австрийские кавалеристы разбегались во все стороны или же, напоровшись на наших солдат, кончали свою жизнь на штыках. Вся операция продолжалась менее часа, и отряд, разделившись на отдельные группы, уже не соблюдая мер осторожности, с захваченными пленными, напрямик и бегом, направился к своим, через линию фронта. Мой взвод в спешке и темноте нарвался с тыла на германскую батарею. Спасаясь, артиллеристы выскакивали из землянок и разбегались без сопротивления, так как не ожидали нападения с тыла. Мы так торопились, что не успели даже заклепать орудия: по фронту уже началась стрельба, и многие из пленных, не желавшие ложиться или бежать, падали от огня своих же.

В результате мы привели не больше десяти человек захваченных пленных, но среди них был начальник дивизии, генерал фон Фабариус. Все поле между окопами было усеяно телами убитых немцев…» {701}

После 30–45 минут боевой работы отряда был убит подполковник Леонтьев (автор идеи набега на Невель), тело которого было вынесено. При отступлении отряда было еще несколько выстрелов со стороны приходящего в себя противника.

За удачный набег, в котором был уничтожен фактически германский пехотный полк и штаб дивизии, а начальник дивизии взят в плен, подполковник Леонтьев как инициатор и организатор этого набега, разработавший все детали, был посмертно награжден орденом Святого Георгия 3-й степени (очень высокая - «генеральская» награда).

В результате операции были уничтожены: телефонная станция с разветвленной сетью, двуколки (2 телефонных, 8 патронных), 2 орудия без замков, 6 зарядных ящиков, 13 повозок с интендантским грузом и склад фуража. Первоначально было захвачено значительное число пленных офицеров и нижних чинов, но при отходе отрядов во время завязавшегося боя с прибывшими с запада подкреплениями противника, а также вследствие попытки пленных к побегу, последние были уничтожены. Уведено с собой пленных: 1 генерал (по другим данным - 2 генерала, 3 офицера и доктор), унтер-офицеры 271-го резервного и 69-го артиллерийского полков, 2 рядовых 271-го полка, 5 обозных и 1 вольнонаемный слуга.

Русские потери - 1 офицер и 1 солдат убиты, 3 офицера (2-го Заамурского полка штабс-ротмистр Никольский, Нарвского гусарского полка корнет Войцеховский, 11-го Донского казачьего полка прапорщик Борисов) и 6 солдат ранены.

«Объявляю для сведения, полученную мною копию телеграммы Начальников партизанских отрядов Главнокомандующему армиями Юго-западного фронта о нападении партизан на штаб 271-го пехотного германского полка и начальника 82-й пех. германской дивизии, в чем принимали участие и партизаны вверенной мне дивизии под начальством подъесаула 9-го Донского казачьего полка Перфилова. Горжусь молодцами партизанами, за их молодецкие действия искренно благодарю от лица службы Подъесаула Перфилова, гг. офицеров отряда, молодцам станичникам сердечное спасибо».

Вместе с тем на некоторых участников набега события в Невеле в моральном плане произвели гнетущее впечатление.

Особый интерес представляет судьба З. Фабариуса.

Как уже отмечалось, когда русские атаковали господский дом, где располагался штаб дивизии, уничтожив ручными гранатами и штыками прикрытие, З. Фабариус находился в постели. Но, преодолев первоначальную растерянность, германский генерал вел себя достойно и предпочел смерть плену. Обстоятельства гибели генерала не совсем ясны. По словам очевидца: «Возвращаясь после набега через расположение 4-го кавалерийского корпуса, где штаб корпуса нас, по-видимому, ожидал, мы были приглашены командиром корпуса обедать и в числе приглашенных офицеров был и генерал Фабариус, который ничего не ел и заметно сильно волновался. Генерала Фабариуса под конвоем офицера и нижних чинов отправили в штаб 8-й армии, но дорогой он застрелился, как говорили - из револьвера того офицера, который его сопровождал. Офицер этот на какой-то остановке вышел на минуту, оставив револьвер. Этой минутой генерал воспользовался и застрелился» {702} .

Другой участник событий также подтверждает этот факт: «…Это как раз прапорщик Новороссийского драгунского полка взял в плен генерала Фабариуса, вытащив его в одном белье из-под одеяла. Ему же и было приказано доставить генерала в штаб корпуса… На дороге Фабариус и застрелился из нагана, принадлежавшего прапорщику» {703} .

Наконец, третий участник набега сообщает еще более интересные подробности применительно к событиям, последовавшим после пленения генерала: «Отдохнув некоторое время в деревне Комора, где кое-как сумели одеть генерала в раздобытый новый тулуп и шапку (которую, кстати, он не хотел надевать) и, посадив его в сани, в сопровождении охраны отвезли его в офицерский флигель в Мутвицу. При известии о взятии в плен немецкого генерала, который был помещен в доме нашего командира… прибыл сам командир корпуса, генерал Гилленшмидт (генерал-майор Я.Ф. Гиллендшмидт - командующий 4-м Конным корпусом. - А.О.), с начальником штаба полковником Черячукиным… и с переводчиком, бывшим австрийским офицером, но с погонами русского прапорщика. С прибытием нашего начальства немецкого генерала отвели на первый допрос, который был произведен в помещичьем доме этого местечка. Здесь же хозяйка дома нашла для пленника подходящую одежду, теплую фуфайку и т.д. После допроса генерала привели обратно в наш флигель. Никакого специального караула для него не выставлялось. Генерал явно нервничал и от предлагаемой пищи отказывался, пил только чай и иногда ел шоколад… На ночь пленник был устроен в барском доме и отдан на попечение дам-хозяек, где его уговорили поужинать и напоили кофе. Помню, что по приказанию нашего командира все мы, офицеры, были предупреждены, чтобы мы не оставляли нигде нашего оружия и имели бы его при себе.

На другой день утром из штаба корпуса прибыл молодой прапорщик с десятью гусарами 17-го гусарского Черниговского полка. Было очень холодно, но по странной прихоти генерал ни за что не хотел надевать предлагаемую папаху, когда же дамы предложили ему шерстяной вязаный шлем, он его надел. В дорогу были ему даны теплые шерстяные вещи. Посадив генерала в сани, молодой прапорщик в сопровождении гусар повез его на станцию железной дороги Ганцевичи, откуда он должен был быть направлен в штаб. Здесь, на несчастье, этот прапорщик встретил своего приятеля, коменданта станции. Встреча была, конечно, очень радостной, комендант пригласил приятеля к себе на квартиру. Время было обеденное, и они остались пообедать. Не обошлось и без возлияний. Генерал вышел в соседнюю комнату и попросил у денщика воды, чтобы умыться. Денщик вышел за водой, а генерал схватил лежавший на столе револьвер и застрелился.

Так прапорщик пропил своего пленника - генерала немецкой армии - и не довез его в штаб нашей 3-й армии… А в деревне Невель был поставлен памятник с перечислением всех погибших тогда германских офицеров, где можно было насчитать больше тридцати имен. Деревня же Комора была буквально сметена с лица земли артиллерийским огнем, но нас там уже не было, так как мы вскоре были переброшены на другой фронт» {704} .

24 октября 1916 г. в районе Кымплунга (Румынский фронт) был убит генерал-майор М. Пехт, командир 22-й баварской пехотной бригады 12-й баварской пехотной дивизии. Учитывая тот факт, что именно русская армия «реанимировала» румынское сопротивление, придала ему импульс, сцементировала своими частями фронт, именовавшийся теперь Русско-румынским, а ударными частями этого фронта являлись именно русские части (и в качественном и в количественном аспектах), мы сочли возможным отнести погибших на Русско-румынском фронте (тем более в конце 1916–1917 гг.) генералов противника к боевым усилиям русской армии.

26 августа 1917 г. был смертельно ранен и умер от ран у Суситы (Румынский фронт) генерал пехоты К. Риттер фон Веннингер, командир 18-го резервного корпуса.

Австро-венгерские генералы

Ряд генералов австро-венгерской армии погибли либо попали в плен в период Галицийской битвы.

Во время кавалерийской атаки у Саганова погиб начальник 5-й гонведной кавалерийской дивизии фельдмаршал-лейтенант Эрнст фон Фрорейх, один из наиболее выдающихся кавалерийских командиров австро-венгерской армии. Эрнст Антон фон Фрорейх-Сабо погиб 4 августа 1914 г. в бою со 2-й Сводной казачьей дивизией. Бой у Сатанова (Городка) - одно из наиболее ярких кавалерийских столкновений в Первую мировую войну {705} . После неудачной атаки, потеряв сыновей (один погиб, другой попал в плен), генерал Э. Фрорейх застрелился.

11 августа 1914 г. в ходе боя у Красника погиб командир 10-й пехотной бригады 5-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса 1-й армии генерал-майор Ричард Кучера.

15 августа 1914 г. при Лащове была разгромлена австрийская 15-я пехотная дивизия. В плен попали более 100 офицеров, в т. ч. начальник дивизии, начальник штаба дивизии и командир бригады.

Потрясенный неудачным исходом боя, начальник 15-й дивизии фельдмаршал-лейтенант Ф.Ф. Воднянский фон Винденфельд застрелился.

Участник боя следующим образом передает впечатления об обстоятельствах самоубийства австрийского генерала: «Начальник 15-й австрийской дивизии после боя обошел все наши действующие части и расспрашивал, сколько наших дралось против его дивизии, он опросил несколько наших офицеров и солдат из немцев (русских колонистов) и, когда убедился воочию, что нас было всего 6 батальонов, отошел от прикомандированного к нему из штаба нашей дивизии поручика Лятошинского за дом, где ему приготовили обед, и застрелился, не снеся позора» {706} .